时代变迁

——共同构筑的集体记忆

点击查看原图

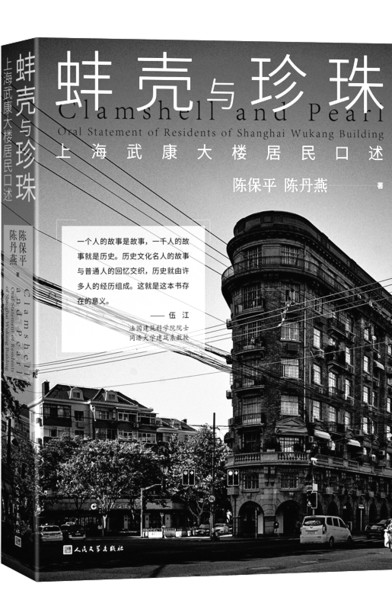

点击查看原图 《青年报》 记者王唯铭在一篇报道中写道,那是建筑设计师的一个独特思路:使用退缩式的手法,让门洞中的那条长廊兼作人行走道。近一个世纪来,这条走道上的商店最直观地反映着社会文化的变化。初建时,这里有面包房、咖啡馆、洗染店、药店,最著名的就是那家紫罗兰理发店。据说,蒋经国也来这里理过发。那时,这些店主要服务于楼内高级白领的日常生活。当然,只要有钱,路人也能消费。

1949年之后,一些店名改掉了。咖啡店、洗染店等相继消失,对面的一排二层红砖平房,开出了一些日用品商店,以满足楼内和周围一般工薪阶层的需求。至今仍能看到墙上未铲尽的字样,如“徐汇区第八粮油商店”“鞋店”等。

进入20世纪90年代,房产可以进入市场交易后,这里的商店就走马灯似的不断变化着。咖啡店换了好几家,现在的叫“老麦咖啡馆”。中式面包房成了西饼店。理发店未挂牌。

记得刚刚改革开放时,这里叫“红玫瑰理发店”,是国营的,档次很高,理发的师傅都是头发梳得油光闪亮,十分整洁。除了这几家延续了大楼最初的服务功能,其他如“床上用品店”“老家具店”似都是这几年新开的。

大楼锐角处是面向五条马路的最佳位置,被中国银行门市部拿下了,与对面的工商银行形成两翼,可见金融业的独占鳌头。而长廊东头新开了一家“大隐书店”,风格简约,意味“大隐隐于市”吧,既卖书,也喝茶,伴有小型会议室。虽价格不菲,总算为武康大楼增添了一些书卷气。再朝前走几步,还可看见一家已关闭的门店,褐色的横匾上写着“霞飞阁”,说明这家店主知道一些这里的历史。

霞飞路之前叫宝昌路,法租界拓展后,1915年更用此名。霞飞是第二次世界大战时一位法国名将的名字。当时,这里均为泥石路面,后来又铺设块石。

1902年起,马路两旁引进法国悬铃木(实为伦敦梧桐)作为行道树,上海人习称“法国梧桐”。1908年,开始行驶2路有轨电车,这路电车通行了整整60年,到1968年才停驶。20年代,霞飞路改建为柏油路面。如果像欧洲许多城市一样,能把这符合现代环保理念的交通工具保留到今天,它就会成为比武康大楼更加悠久的城市历史遗产了。

1949年之后,一些店名改掉了。咖啡店、洗染店等相继消失,对面的一排二层红砖平房,开出了一些日用品商店,以满足楼内和周围一般工薪阶层的需求。至今仍能看到墙上未铲尽的字样,如“徐汇区第八粮油商店”“鞋店”等。

进入20世纪90年代,房产可以进入市场交易后,这里的商店就走马灯似的不断变化着。咖啡店换了好几家,现在的叫“老麦咖啡馆”。中式面包房成了西饼店。理发店未挂牌。

记得刚刚改革开放时,这里叫“红玫瑰理发店”,是国营的,档次很高,理发的师傅都是头发梳得油光闪亮,十分整洁。除了这几家延续了大楼最初的服务功能,其他如“床上用品店”“老家具店”似都是这几年新开的。

大楼锐角处是面向五条马路的最佳位置,被中国银行门市部拿下了,与对面的工商银行形成两翼,可见金融业的独占鳌头。而长廊东头新开了一家“大隐书店”,风格简约,意味“大隐隐于市”吧,既卖书,也喝茶,伴有小型会议室。虽价格不菲,总算为武康大楼增添了一些书卷气。再朝前走几步,还可看见一家已关闭的门店,褐色的横匾上写着“霞飞阁”,说明这家店主知道一些这里的历史。

霞飞路之前叫宝昌路,法租界拓展后,1915年更用此名。霞飞是第二次世界大战时一位法国名将的名字。当时,这里均为泥石路面,后来又铺设块石。

1902年起,马路两旁引进法国悬铃木(实为伦敦梧桐)作为行道树,上海人习称“法国梧桐”。1908年,开始行驶2路有轨电车,这路电车通行了整整60年,到1968年才停驶。20年代,霞飞路改建为柏油路面。如果像欧洲许多城市一样,能把这符合现代环保理念的交通工具保留到今天,它就会成为比武康大楼更加悠久的城市历史遗产了。