从灰烬里打捞故乡

点击查看原图

点击查看原图 ◎房小铃

知名作家韩浩月散文集《燃烧的麦田》以“双城记”的结构展开,上辑“陌生之地”书写城市生活中的“城愁”,下辑“带你回故乡”记录返乡经历的“乡愁”,共同构成了当代城乡人精神困境的立体图景。当麦田燃烧的意象既指向乡村传统的消逝,又象征个体精神的涅槃时,韩浩月实际上为读者提供了一面映照现代人身份焦虑的镜子。

韩浩月的叙事方式体现在其独特的结构美学上。他打破了传统散文线性叙事的桎梏,创造出一种“平行宇宙”式的块状结构。在《宇宙小镇》中,北京东岸的小镇与《了不起的盖茨比》中的纽约长岛并置,形成跨越时空的互文对话;在《燃烧的麦田》中,少年目睹的麦田大火与中年回望时的精神灼烧相互映照。这种结构不是简单的碎片化,而是通过情感逻辑将看似离散的片段串联起来,如同现代人跳跃的思维和断裂的记忆。韩浩月的语言风格被梁鸿评价为“奇妙的诗性”,这种诗性不是华丽的修辞堆砌,而是简洁、干净、节制。当描写KTV里“裸露灵魂”的瞬间或桥上扔石子时感悟的“身不由己”,他的文字总能精准捕捉那些转瞬即逝的精神颤动。

《燃烧的麦田》最打动人心的,是它对现代人双重疏离状态的深刻揭示。在城市中,我们是格格不入的“异乡人”;回到故乡,我们又成了“熟悉的陌生人”。这种身份认同的困境通过无数日常细节呈现:城市公寓里无法生根的绿植,老家门前认不出你的孩童,微信群里逐渐沉默的小学同学。韩浩月敏锐地注意到,当代人的乡愁已经不再是单纯的思念,而是掺杂着愧疚、失落与自我质疑的复杂情绪。“桥”的意象在书中反复出现,成为连接又分隔城乡的精神纽带——我们站在桥上,既不属于此岸,也不属于彼岸,这种悬置状态正是现代知识分子的精神写照。

麦田作为核心意象,承载着韩浩月对传统与现代关系的深刻思考。少年时目睹的麦田大火既是真实经历,又超越了个人记忆成为集体隐喻。燃烧的麦田象征着乡村传统的消逝,那些祖辈相传的生活方式、价值观念正在城市化进程中化为灰烬;但同时,灰烬中又孕育着新生的可能,如同作者自比为“一株幸存的麦子”,在大火前“拔腿而走”的选择暗示了逃离与重生的辩证关系。这种矛盾心态贯穿全书:我们既痛惜传统的失落,又无法拒绝现代的召唤;既批判城市的冷漠,又依赖它的机遇。韩浩月没有给出答案,而是诚实呈现了这种撕裂感,使《燃烧的麦田》超越了普通的怀旧之作,成为对现代生存困境的深刻反思。

作为一位从乡村走向大城市的写作者,韩浩月的个人经历赋予作品独特的“见识”。这种见识不是知识的炫耀,而是“认识人与事的深度”,是对生活细枝末节的敏锐感知。当他描写母亲坚持用老式缝纫机的声音,或老人对智能手机的笨拙操作时,这些细节超越了个人记忆,成为一代人共同的情感密码。韩浩月的散文告诉我们,真正的乡愁不在远方,而在日常生活里;身份认同的危机不仅发生在城乡之间,更发生在我们内心的每一次微小选择中。

当麦田燃烧的烟雾散去,留下的不只是灰烬,还有孕育新生命的肥沃土壤。韩浩月的散文集以其独特的结构、诗意的语言和深刻的洞察,为我们这些在异乡漂泊的人提供了心灵慰藉:承认断裂,接纳矛盾,在流动中寻找归属,或许正是现代人需要学会的精神生存技能。

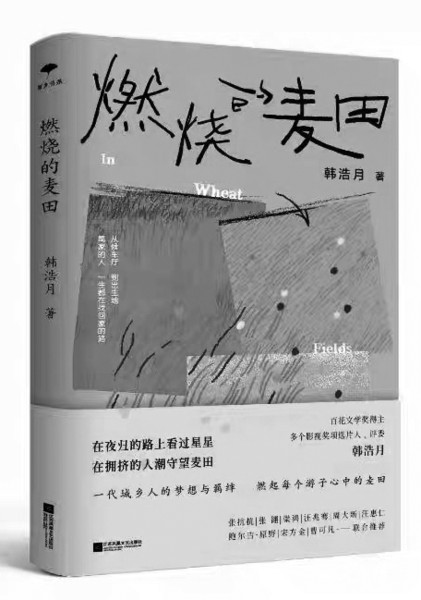

◎《燃烧的麦田》,韩浩月/著,江苏凤凰文艺出版社

知名作家韩浩月散文集《燃烧的麦田》以“双城记”的结构展开,上辑“陌生之地”书写城市生活中的“城愁”,下辑“带你回故乡”记录返乡经历的“乡愁”,共同构成了当代城乡人精神困境的立体图景。当麦田燃烧的意象既指向乡村传统的消逝,又象征个体精神的涅槃时,韩浩月实际上为读者提供了一面映照现代人身份焦虑的镜子。

韩浩月的叙事方式体现在其独特的结构美学上。他打破了传统散文线性叙事的桎梏,创造出一种“平行宇宙”式的块状结构。在《宇宙小镇》中,北京东岸的小镇与《了不起的盖茨比》中的纽约长岛并置,形成跨越时空的互文对话;在《燃烧的麦田》中,少年目睹的麦田大火与中年回望时的精神灼烧相互映照。这种结构不是简单的碎片化,而是通过情感逻辑将看似离散的片段串联起来,如同现代人跳跃的思维和断裂的记忆。韩浩月的语言风格被梁鸿评价为“奇妙的诗性”,这种诗性不是华丽的修辞堆砌,而是简洁、干净、节制。当描写KTV里“裸露灵魂”的瞬间或桥上扔石子时感悟的“身不由己”,他的文字总能精准捕捉那些转瞬即逝的精神颤动。

《燃烧的麦田》最打动人心的,是它对现代人双重疏离状态的深刻揭示。在城市中,我们是格格不入的“异乡人”;回到故乡,我们又成了“熟悉的陌生人”。这种身份认同的困境通过无数日常细节呈现:城市公寓里无法生根的绿植,老家门前认不出你的孩童,微信群里逐渐沉默的小学同学。韩浩月敏锐地注意到,当代人的乡愁已经不再是单纯的思念,而是掺杂着愧疚、失落与自我质疑的复杂情绪。“桥”的意象在书中反复出现,成为连接又分隔城乡的精神纽带——我们站在桥上,既不属于此岸,也不属于彼岸,这种悬置状态正是现代知识分子的精神写照。

麦田作为核心意象,承载着韩浩月对传统与现代关系的深刻思考。少年时目睹的麦田大火既是真实经历,又超越了个人记忆成为集体隐喻。燃烧的麦田象征着乡村传统的消逝,那些祖辈相传的生活方式、价值观念正在城市化进程中化为灰烬;但同时,灰烬中又孕育着新生的可能,如同作者自比为“一株幸存的麦子”,在大火前“拔腿而走”的选择暗示了逃离与重生的辩证关系。这种矛盾心态贯穿全书:我们既痛惜传统的失落,又无法拒绝现代的召唤;既批判城市的冷漠,又依赖它的机遇。韩浩月没有给出答案,而是诚实呈现了这种撕裂感,使《燃烧的麦田》超越了普通的怀旧之作,成为对现代生存困境的深刻反思。

作为一位从乡村走向大城市的写作者,韩浩月的个人经历赋予作品独特的“见识”。这种见识不是知识的炫耀,而是“认识人与事的深度”,是对生活细枝末节的敏锐感知。当他描写母亲坚持用老式缝纫机的声音,或老人对智能手机的笨拙操作时,这些细节超越了个人记忆,成为一代人共同的情感密码。韩浩月的散文告诉我们,真正的乡愁不在远方,而在日常生活里;身份认同的危机不仅发生在城乡之间,更发生在我们内心的每一次微小选择中。

当麦田燃烧的烟雾散去,留下的不只是灰烬,还有孕育新生命的肥沃土壤。韩浩月的散文集以其独特的结构、诗意的语言和深刻的洞察,为我们这些在异乡漂泊的人提供了心灵慰藉:承认断裂,接纳矛盾,在流动中寻找归属,或许正是现代人需要学会的精神生存技能。

◎《燃烧的麦田》,韩浩月/著,江苏凤凰文艺出版社