宝钞司

——一个更真实的武侠世界

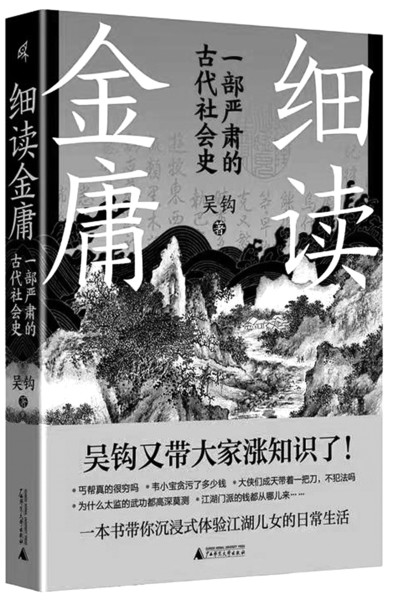

《细读金庸:一部严肃的古代社会史》作者:吴钩

点击查看原图

点击查看原图 净竿下面还有焙炉,可烘干手巾,却不知是否配备了手纸。从文艺作品的记述来看,有些寺院已用上了手纸,我们来看看昆曲《西厢记》中的一段精彩打诨:

[付]:啊呀,走错哉,走错哉。走至东圊半边来哉!

[小生]:何谓东圊?

[付]:俗家人叫毛坑,出家人叫东圊。道人,拿草纸来。

[小生]:做什么?

[付]:请相公出恭。

[小生]:不消。

[付]:小恭?

[小生]:也不消。

[付]:屁总要放一个。

[小生]:什么说话?

[付]:真个标标致致面孔,肚皮里连屁才无得个。

上面的“付”是昆曲中的角色,类似于插科打诨的丑角。这段戏曲告诉我们,张生歇息的这个寺院是备有手纸的。

到了明清时期,手纸的使用已经相当普遍。皇家自不待言。明朝宫廷内设有一个专门给内廷宫人制造手纸的机构,叫作宝钞司(好名字哇!),“掌造粗细草纸”,宝钞司抄造的草纸,“竖不足二尺,阔不足三尺,各用帘抄成一张,即以独轮小车运赴平地晒干,类总入库,每岁进宫中,以备宫人使用”。皇帝使用的手纸,更加讲究,由监纸房特制、特供:“至圣上所用草纸,系内官监纸房抄造,淡黄色,绵软细厚,裁方可三寸余,进交管净近侍收,非此司(宝钞司)造也。”这一记载见刘若愚的《酌中志》。

明代的富贵人家当然也有手纸。《金瓶梅》写道:“一回,那孩子穿着衣服害怕,就哭起来。李瓶儿走来,连忙接过来,替他脱衣裳时,就拉了一抱裙奶屎。孟玉楼笑道:‘好个吴应元,原来拉屎也有一托盘。’月娘连忙叫小玉拿草纸替他抹。”可见西门大官人的家中是常备手纸的。

甚至农村的厕所也出现了手纸—虽然还比较稀罕。清初小说集《照世杯》中有一个故事说,乡下土财主穆太公,在乡中建了一间公厕,并贴出广告:“穆家喷香新坑,奉求远近君子下顾,本宅愿贴草纸。”结果生意火爆,原来,乡下人“用惯了稻草瓦片,见有现成草纸,怎么不动火?还有出了恭,揩也不揩,落那一张草纸回家去的”。

清代时,手纸更是成了市民日常生活必备的寻常用品。小说《瑶华传》里面有个细节:“见一个挑夫,将空担靠在一个墙上,向别个铺家讨了一张手纸,上毛房去了。

[付]:啊呀,走错哉,走错哉。走至东圊半边来哉!

[小生]:何谓东圊?

[付]:俗家人叫毛坑,出家人叫东圊。道人,拿草纸来。

[小生]:做什么?

[付]:请相公出恭。

[小生]:不消。

[付]:小恭?

[小生]:也不消。

[付]:屁总要放一个。

[小生]:什么说话?

[付]:真个标标致致面孔,肚皮里连屁才无得个。

上面的“付”是昆曲中的角色,类似于插科打诨的丑角。这段戏曲告诉我们,张生歇息的这个寺院是备有手纸的。

到了明清时期,手纸的使用已经相当普遍。皇家自不待言。明朝宫廷内设有一个专门给内廷宫人制造手纸的机构,叫作宝钞司(好名字哇!),“掌造粗细草纸”,宝钞司抄造的草纸,“竖不足二尺,阔不足三尺,各用帘抄成一张,即以独轮小车运赴平地晒干,类总入库,每岁进宫中,以备宫人使用”。皇帝使用的手纸,更加讲究,由监纸房特制、特供:“至圣上所用草纸,系内官监纸房抄造,淡黄色,绵软细厚,裁方可三寸余,进交管净近侍收,非此司(宝钞司)造也。”这一记载见刘若愚的《酌中志》。

明代的富贵人家当然也有手纸。《金瓶梅》写道:“一回,那孩子穿着衣服害怕,就哭起来。李瓶儿走来,连忙接过来,替他脱衣裳时,就拉了一抱裙奶屎。孟玉楼笑道:‘好个吴应元,原来拉屎也有一托盘。’月娘连忙叫小玉拿草纸替他抹。”可见西门大官人的家中是常备手纸的。

甚至农村的厕所也出现了手纸—虽然还比较稀罕。清初小说集《照世杯》中有一个故事说,乡下土财主穆太公,在乡中建了一间公厕,并贴出广告:“穆家喷香新坑,奉求远近君子下顾,本宅愿贴草纸。”结果生意火爆,原来,乡下人“用惯了稻草瓦片,见有现成草纸,怎么不动火?还有出了恭,揩也不揩,落那一张草纸回家去的”。

清代时,手纸更是成了市民日常生活必备的寻常用品。小说《瑶华传》里面有个细节:“见一个挑夫,将空担靠在一个墙上,向别个铺家讨了一张手纸,上毛房去了。