排练

——共同构筑的集体记忆

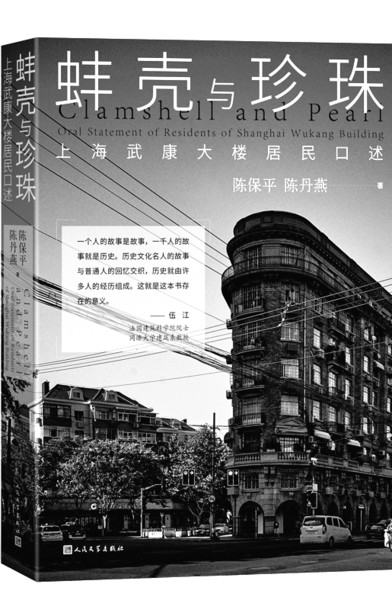

《蚌壳与珍珠:上海武康大楼居民口述》作者:陈保平陈丹燕

点击查看原图

点击查看原图 我发过两篇文章,一篇讲爹爹捐给故宫一卷宋代米友仁的画。(差不多同一年,可能晚一点,爹爹还捐了一幅元代黄公望的画。这桩事的过程我还没研究,但苏州电视台有节目讲过,可以参考。)第二篇是前一篇的继续,讲有封信记录,沈仲章除了向故宫捐画,还向考古研究所、音乐研究机构和苏州文管会捐资金。已经有文章了,就不重复了。

爹爹资助私人、向公家捐赠物品或者资金,又是一个可以专门讲的方面。爹爹资助呢,一般也是尽量支持当时不受重视、申请不到经费的个人、团体、机构、项目、事业。支持想要学习的年轻人,还有就是几乎到了最后一代,必须及时抢救的传统音乐、民间艺术等等。比如,当时古琴不受重视,爹爹认为必须及时抢救。出了不少力气和资金……这些都说来话长,先放一放。

通过回答“工作”,讲爹爹“做事”,我总算想通:沈仲章是做事的人,只要事情做好了,何必讲是自己做的?不讲,不出名,他还可以继续做事。正像爹爹讲的:“一有名分地位,就麻烦了,我就不能做事了。”现在,爹爹已经不需要做事了,记录他做事的过程,是我应该做的事。

问:当时的生活状况如何?

答:家庭生活以及爹爹个人的生活习惯,都有可以讲的。

如果说社交,那么我家可以说是个大客厅,不是沈家一家的历史,到我家来的人各行各业,全国各地,还有海外。

来人常常跟工作分不开,随便举个例子:古琴界聚会,还有“上海之春”演出的有些排练,都是在我家进行的。小人读小学之前,还不大晓得怕难为情。爹爹叫我在家里为他们报幕,让他们有现场感。后来有人讲小姑娘不错啊,有一两次正式演出,干脆叫我上台报幕。

再往生活方面、私人来往方面想。有一段辰光,差不多天天夜里,有人来喝咖啡。我稍许大一点看了民国年代文字再回想,大概就是所谓“沙龙”。不同圈子的人分批来,轮流来。

平常,爹爹姆妈也会让子女尝尝咖啡,当然是早上。不晓得为啥,夜里的咖啡闻起来特别香,吸引小人想挤进大人堆里去。爹爹姆妈对子女蛮平等,没啥东不许西不许的硬性规定,主要靠引导。有意思的倒是,大人们夜里到我家来喝咖啡,客人“教训”沈家小囡,喝咖啡睡不着觉,客客气气地把我们“引导”出客厅。

爹爹资助私人、向公家捐赠物品或者资金,又是一个可以专门讲的方面。爹爹资助呢,一般也是尽量支持当时不受重视、申请不到经费的个人、团体、机构、项目、事业。支持想要学习的年轻人,还有就是几乎到了最后一代,必须及时抢救的传统音乐、民间艺术等等。比如,当时古琴不受重视,爹爹认为必须及时抢救。出了不少力气和资金……这些都说来话长,先放一放。

通过回答“工作”,讲爹爹“做事”,我总算想通:沈仲章是做事的人,只要事情做好了,何必讲是自己做的?不讲,不出名,他还可以继续做事。正像爹爹讲的:“一有名分地位,就麻烦了,我就不能做事了。”现在,爹爹已经不需要做事了,记录他做事的过程,是我应该做的事。

问:当时的生活状况如何?

答:家庭生活以及爹爹个人的生活习惯,都有可以讲的。

如果说社交,那么我家可以说是个大客厅,不是沈家一家的历史,到我家来的人各行各业,全国各地,还有海外。

来人常常跟工作分不开,随便举个例子:古琴界聚会,还有“上海之春”演出的有些排练,都是在我家进行的。小人读小学之前,还不大晓得怕难为情。爹爹叫我在家里为他们报幕,让他们有现场感。后来有人讲小姑娘不错啊,有一两次正式演出,干脆叫我上台报幕。

再往生活方面、私人来往方面想。有一段辰光,差不多天天夜里,有人来喝咖啡。我稍许大一点看了民国年代文字再回想,大概就是所谓“沙龙”。不同圈子的人分批来,轮流来。

平常,爹爹姆妈也会让子女尝尝咖啡,当然是早上。不晓得为啥,夜里的咖啡闻起来特别香,吸引小人想挤进大人堆里去。爹爹姆妈对子女蛮平等,没啥东不许西不许的硬性规定,主要靠引导。有意思的倒是,大人们夜里到我家来喝咖啡,客人“教训”沈家小囡,喝咖啡睡不着觉,客客气气地把我们“引导”出客厅。