历史的文脉

——共同构筑的集体记忆

点击查看原图

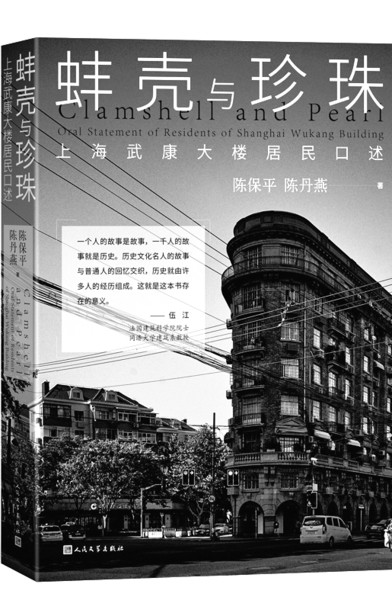

点击查看原图 1994年2月15日,武康大楼以优秀近代建筑,被上海市政府公布为市建筑保护单位。那时,距这艘巨轮“登陆”恰好70年。除了居住者,一般的公众对这幢楼并没有什么印象。

20世纪90年代,正是上海经济腾飞、土地再次开发、城市大变样的时代。此时,武康大楼旁立起了兴国大厦,西南方向1公里开外竖起了港汇恒隆广场,天际线重新改变,过去被称为“九层楼”(实为八层)的武康大楼从区域中最高楼变为矮楼。

人们在拆除大量旧建筑时,想到了对优秀历史建筑的保护。毕竟,这是城市历史的文脉,是现代建筑的典型,也是我们这座城市开放和多元的证明。这种意识的觉醒与同济大学阮仪三、伍江等一批专家学者的长期呼吁和建议是分不开的。

而这种保护意识的深入人心,则得于2010年上海世博会前一次大规模的对上海优秀历史保护建筑的修葺。其中包括内部维修、外墙清洗、统一安装空调架等。最可贵的是当时提出了修旧如旧的思想。

许多大楼洗去沉年积尘后,仿佛恢复了最初的面貌。武康大楼也是在那之后开始声名远扬,游客纷至沓来,报纸杂志上各种介绍文章也开始层出不穷。

如果你打 开1924年的上海地图,会发现武康大楼所处的这一片土地当时是荒芜清冷的。除了对面一栋假三层的花园别墅(建于1920年,现为宋庆龄故居),武康路上有少许私人住宅,周边几乎没什么房子。近百年来,它是怎样发展起来的,武康大楼这艘登陆船泊在大上海后,是如何与这座东方都市融为一体的,人们更想知道其中的故事。

做这本口述史时,武康大楼里年纪最大的居民叫邵洛羊,浙江宁波人,2016年刚满100岁时过世。诺曼底公寓当年开工时,他只有7岁。若有儿时记忆,他可能还记得无轨电车从善钟路(今常熟路)哐当哐当驶来的声音,或者见过大楼拔地而起时的脚手架。他可能是诺曼底公寓“登陆”后,在那里居住时间最长的居民。他从小喜爱美术,1935年曾就读上海新华艺术专科学校国画系。那时,他们全家住在南市区的石库门房子里。1937年“七七事变”,邵参加了学生界抗日救亡运动,后又在一位同乡的介绍下加入中国共产党。

20世纪90年代,正是上海经济腾飞、土地再次开发、城市大变样的时代。此时,武康大楼旁立起了兴国大厦,西南方向1公里开外竖起了港汇恒隆广场,天际线重新改变,过去被称为“九层楼”(实为八层)的武康大楼从区域中最高楼变为矮楼。

人们在拆除大量旧建筑时,想到了对优秀历史建筑的保护。毕竟,这是城市历史的文脉,是现代建筑的典型,也是我们这座城市开放和多元的证明。这种意识的觉醒与同济大学阮仪三、伍江等一批专家学者的长期呼吁和建议是分不开的。

而这种保护意识的深入人心,则得于2010年上海世博会前一次大规模的对上海优秀历史保护建筑的修葺。其中包括内部维修、外墙清洗、统一安装空调架等。最可贵的是当时提出了修旧如旧的思想。

许多大楼洗去沉年积尘后,仿佛恢复了最初的面貌。武康大楼也是在那之后开始声名远扬,游客纷至沓来,报纸杂志上各种介绍文章也开始层出不穷。

如果你打 开1924年的上海地图,会发现武康大楼所处的这一片土地当时是荒芜清冷的。除了对面一栋假三层的花园别墅(建于1920年,现为宋庆龄故居),武康路上有少许私人住宅,周边几乎没什么房子。近百年来,它是怎样发展起来的,武康大楼这艘登陆船泊在大上海后,是如何与这座东方都市融为一体的,人们更想知道其中的故事。

做这本口述史时,武康大楼里年纪最大的居民叫邵洛羊,浙江宁波人,2016年刚满100岁时过世。诺曼底公寓当年开工时,他只有7岁。若有儿时记忆,他可能还记得无轨电车从善钟路(今常熟路)哐当哐当驶来的声音,或者见过大楼拔地而起时的脚手架。他可能是诺曼底公寓“登陆”后,在那里居住时间最长的居民。他从小喜爱美术,1935年曾就读上海新华艺术专科学校国画系。那时,他们全家住在南市区的石库门房子里。1937年“七七事变”,邵参加了学生界抗日救亡运动,后又在一位同乡的介绍下加入中国共产党。