安宁

——残酷而无意义的战争

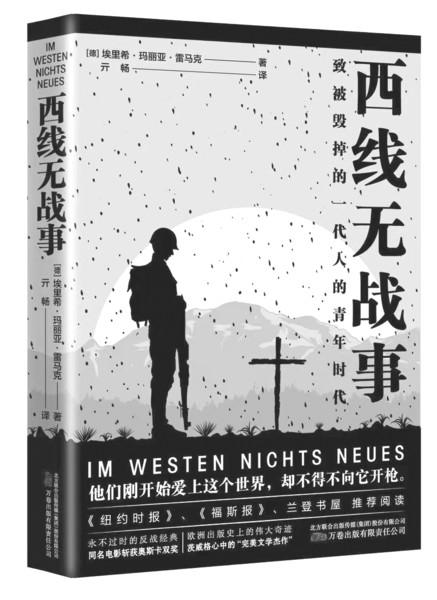

《西线无战事》作者:雷马克

点击查看原图

点击查看原图 我还从兵营里带出锅和木头,溜到一个没人的小仓库里,这是专门为干这样的事儿准备的。那里唯一的一扇老虎窗被我们遮得严严实实,我们搭了一个炉灶,在砖上放个铁盘,点着了火。

卡特给鹅拔完毛,准备烹制。我们小心地把羽毛放在一边,打算用它做两个小枕头,还要在上面写字:“战火中温柔的安宁!”

前线的炮火在我们的避难处四周轰鸣。火光在我们的脸上闪烁,影子在墙上起舞。沉闷的撞击声不时传来,接着,小仓库就不停地摇晃。是空投炸弹。我们听到了低沉的叫声。某个军营肯定被击中了。

飞机呼啸而过,机关枪的嗒嗒声变得响亮。但是一点亮光也没从我们这里透出去。

午夜时分,我们就这样面对面坐着,卡特和我,两个穿着破烂上衣的士兵,其中一个在烤鹅。我们不怎么说话,但我们对待彼此却比我想象中的热恋情侣更加温柔。我们是两个人,两个微弱的生命火花,外面是漆黑的夜,也是死亡地带。我们坐在它的边缘,在危险和安全的交界处,油脂滴到我们的手上,我们的心紧紧相连,此刻就像这个房间一样:光与影在温柔的火光中来回穿梭。他知道我心中所想—我知道他心中所想,而以前,我们的想法完全不同—现在我们坐在一只鹅的面前,感受着我们的存在;我们靠得如此之近,一句话也不用多说。

即使鹅又嫩又肥,烤熟它也需要很长的时间。所以我们俩轮流着烤。一个人往鹅肉上浇汁,另一个就睡觉。香味慢慢地飘了出来。

外面的噪声像音乐一样传入我的耳中,催我入梦,但梦里的我还没有完全失去记忆。半梦半醒间,我看到卡特举起匙子,又把它放下。我喜欢他,喜欢他的肩膀,喜欢他笨拙佝偻的身影—这时,我看到他身后的森林和星星,仿佛有一个美妙的声音在跟我说话,让我平静。我,身为士兵的我,一个穿着大靴子、系着腰带、拿着粮袋,在苍穹下行走的十分渺小的我,一个健忘又很少悲伤的我,一个在巨大的夜幕下一直孤身前行的我。

一个渺小的士兵和一个美妙的声音,如果有人抚摸他,他可能会有些恍惚。这个穿着大靴子,心里被填得满满的的士兵,只知道前进,因为他穿着靴子,除了前进,已经忘掉了一切。地平线上不是有鲜花和美景吗,士兵?它们安静得让他想哭。

卡特给鹅拔完毛,准备烹制。我们小心地把羽毛放在一边,打算用它做两个小枕头,还要在上面写字:“战火中温柔的安宁!”

前线的炮火在我们的避难处四周轰鸣。火光在我们的脸上闪烁,影子在墙上起舞。沉闷的撞击声不时传来,接着,小仓库就不停地摇晃。是空投炸弹。我们听到了低沉的叫声。某个军营肯定被击中了。

飞机呼啸而过,机关枪的嗒嗒声变得响亮。但是一点亮光也没从我们这里透出去。

午夜时分,我们就这样面对面坐着,卡特和我,两个穿着破烂上衣的士兵,其中一个在烤鹅。我们不怎么说话,但我们对待彼此却比我想象中的热恋情侣更加温柔。我们是两个人,两个微弱的生命火花,外面是漆黑的夜,也是死亡地带。我们坐在它的边缘,在危险和安全的交界处,油脂滴到我们的手上,我们的心紧紧相连,此刻就像这个房间一样:光与影在温柔的火光中来回穿梭。他知道我心中所想—我知道他心中所想,而以前,我们的想法完全不同—现在我们坐在一只鹅的面前,感受着我们的存在;我们靠得如此之近,一句话也不用多说。

即使鹅又嫩又肥,烤熟它也需要很长的时间。所以我们俩轮流着烤。一个人往鹅肉上浇汁,另一个就睡觉。香味慢慢地飘了出来。

外面的噪声像音乐一样传入我的耳中,催我入梦,但梦里的我还没有完全失去记忆。半梦半醒间,我看到卡特举起匙子,又把它放下。我喜欢他,喜欢他的肩膀,喜欢他笨拙佝偻的身影—这时,我看到他身后的森林和星星,仿佛有一个美妙的声音在跟我说话,让我平静。我,身为士兵的我,一个穿着大靴子、系着腰带、拿着粮袋,在苍穹下行走的十分渺小的我,一个健忘又很少悲伤的我,一个在巨大的夜幕下一直孤身前行的我。

一个渺小的士兵和一个美妙的声音,如果有人抚摸他,他可能会有些恍惚。这个穿着大靴子,心里被填得满满的的士兵,只知道前进,因为他穿着靴子,除了前进,已经忘掉了一切。地平线上不是有鲜花和美景吗,士兵?它们安静得让他想哭。