炮火声

——残酷而无意义的战争

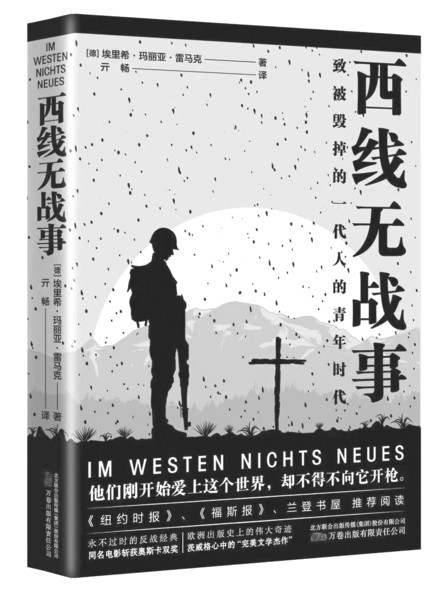

《西线无战事》作者:雷马克

点击查看原图

点击查看原图 信号弹直升天际,银色和红色的火球分裂成白色、绿色和红色的星星,像流星雨一样坠落。法军导弹射向空中,如同一把丝绸伞在空中展开,又慢慢下落。它把一切照得亮如白昼,也照在了我们的身上,现在在地上能清晰地看到人的影子。在它燃烧殆尽之前还会在空中盘旋几分钟,然后就会开启新的一轮,绿色的、红色的和蓝色的火光又会冲向天空。

“有麻烦了。”卡特说。

暴雨般的炮火声被一声沉闷的轰鸣替代,紧接着又变成散落在各处的低声闷响。机关枪噼啪作响,不绝于耳。头顶上的空气中充斥着士兵急速奔跑的声音,哀号的声音,子弹的呼啸声和嘶嘶声。这是一次杀伤力较弱的袭击;与此同时,在我们后方,重型炮弹响了一整个晚上。这种咆哮嘶哑、沉闷,就像处于发情期的牡鹿发出的吼叫,把袭击时的号叫声和子弹的呼啸声拉向了另一个轨道。

探照灯像一把巨大的尺子横扫过漆黑的天空,尾端的光逐渐变得模糊。其中一盏的光静止不动,只稍微颤抖了几下。第二支探照灯很快加入进来,它们的光交汇到一起。一架飞机如同黑色的昆虫在探照灯的光束中飞来飞去,试图逃脱;它有些慌乱,盲目地在空中绕圈。

每隔一段距离,我们就打下一个铁桩。一般是两个人拿着线丝网,其余人负责将它展开。这些带有密集长钉的铁丝网真是让人厌恶,总会把我的手划破。

几个小时后,我们就完工了。但在载重汽车到来之前还有一段时间。大多数人都躺下睡觉了。我也尝试着睡一会儿。但天气太冷,我们离海又近,总会被冻醒。

我睡熟了。在被突如其来的爆炸声震醒时,我一度不知道自己在哪儿。抬头看向天上的星星和导弹,有一种过节的时候躺在花园里睡觉的错觉。我不知道现在是清晨还是傍晚,我躺在破晓或者黄昏时被霞光染黄的摇篮里等待着一定会到来的轻声软语—我是在哭吗?我摸了一下眼睛,真奇怪,我还是个孩子吗?柔嫩的皮肤—这种错觉只持续了一秒,然后我便认出了卡钦斯基的身影。

他,一个老兵,安静地坐在那儿抽着烟斗,当然是有盖的。看到我醒了,他对我说道:“吓了一跳吧!只是一个引爆器,它掉进灌木丛里去了。”

“有麻烦了。”卡特说。

暴雨般的炮火声被一声沉闷的轰鸣替代,紧接着又变成散落在各处的低声闷响。机关枪噼啪作响,不绝于耳。头顶上的空气中充斥着士兵急速奔跑的声音,哀号的声音,子弹的呼啸声和嘶嘶声。这是一次杀伤力较弱的袭击;与此同时,在我们后方,重型炮弹响了一整个晚上。这种咆哮嘶哑、沉闷,就像处于发情期的牡鹿发出的吼叫,把袭击时的号叫声和子弹的呼啸声拉向了另一个轨道。

探照灯像一把巨大的尺子横扫过漆黑的天空,尾端的光逐渐变得模糊。其中一盏的光静止不动,只稍微颤抖了几下。第二支探照灯很快加入进来,它们的光交汇到一起。一架飞机如同黑色的昆虫在探照灯的光束中飞来飞去,试图逃脱;它有些慌乱,盲目地在空中绕圈。

每隔一段距离,我们就打下一个铁桩。一般是两个人拿着线丝网,其余人负责将它展开。这些带有密集长钉的铁丝网真是让人厌恶,总会把我的手划破。

几个小时后,我们就完工了。但在载重汽车到来之前还有一段时间。大多数人都躺下睡觉了。我也尝试着睡一会儿。但天气太冷,我们离海又近,总会被冻醒。

我睡熟了。在被突如其来的爆炸声震醒时,我一度不知道自己在哪儿。抬头看向天上的星星和导弹,有一种过节的时候躺在花园里睡觉的错觉。我不知道现在是清晨还是傍晚,我躺在破晓或者黄昏时被霞光染黄的摇篮里等待着一定会到来的轻声软语—我是在哭吗?我摸了一下眼睛,真奇怪,我还是个孩子吗?柔嫩的皮肤—这种错觉只持续了一秒,然后我便认出了卡钦斯基的身影。

他,一个老兵,安静地坐在那儿抽着烟斗,当然是有盖的。看到我醒了,他对我说道:“吓了一跳吧!只是一个引爆器,它掉进灌木丛里去了。”