直立行走

——一部绚烂的大熊猫文明史

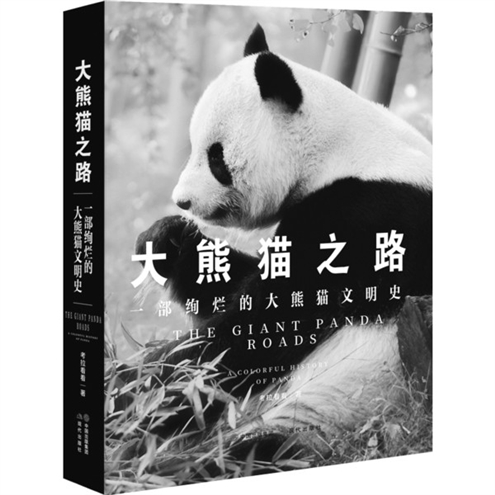

《大熊猫之路》作者:考拉看看

点击查看原图

点击查看原图 这些流浪的古猿,如何一步步演化,最终成为人类?厚重的土层将真相重重掩盖,人们只能通过零星显露的碎片触摸它们进化的轨迹。

那些在环境初变时依旧选择树栖生活的森林古猿后代,因原来所处之地的森林面积大量锐减,不断迁徙,沿着其他森林密布的地方活动。由于各地区的生态环境不同,在地理上也相对隔绝,这些古猿在形态上发生了相当大的变化,为了适应当地环境而向不同的方向进化。其中有一个种群从南亚次大陆越过当时比较平坦的青藏高原地区,在云贵高原地区停留了下来。这一种群不断演化,渐渐由树栖尝试走向地面。

百万年的光阴逝去,许多深埋地下的古猿化石重见天日。这一古猿种群最终被定为一个新种——禄丰古猿种。科学家发现,禄丰古猿的特征与同时代亚洲其他地区的猿类有了明显差别,与南方古猿更为接近。南方古猿又是什么呢?

1924年,南非阿扎尼亚汤恩的一个采石场里,出现了一块小的化石头骨,经科研人员分析,这种化石应该是已发现的与人的系统最相近的一种灭绝的猿类,因其发现在非洲南部,故以南方古猿非洲种命名。到了20世纪50年代,其有70多件南方古猿类化石在南非的5个地方被发现,科学家将这些化石分为一属两种——南方古猿粗壮种和南方古猿非洲种。此后,南方古猿鲍氏种、南方古猿阿法种、南方古猿源泉种等南方古猿类化石被不断发现。

科研人员将一件雄性禄丰古猿的股骨近中段化石与南方古猿化石进行对比后发现,其垂直径(33.4毫米)比早期雄性南方古猿的(39.4毫米)小,与晚期南方古猿(34.0毫米)相当;在股骨颈垂直径上,禄丰古猿的(25.0毫米)比早期雄性南方古猿的(28.0毫米)稍小,与晚期南方古猿的(25.8毫米)相当,等等。科研人员从禄丰古猿与晚期南方古猿在股骨上的种种相似性推测,禄丰古猿已经具有接近南方古猿水平的保持直立体态的能力。

过去,人们通常将“制造工具”作为人与动物的界限。后来,长期致力于黑猩猩野外研究并取得丰硕成果的英国生物学家、动物行为学家珍·古道尔发现,黑猩猩也能制造工具。因此,形成人类的标志,逐渐被“直立行走”取代。

那些在环境初变时依旧选择树栖生活的森林古猿后代,因原来所处之地的森林面积大量锐减,不断迁徙,沿着其他森林密布的地方活动。由于各地区的生态环境不同,在地理上也相对隔绝,这些古猿在形态上发生了相当大的变化,为了适应当地环境而向不同的方向进化。其中有一个种群从南亚次大陆越过当时比较平坦的青藏高原地区,在云贵高原地区停留了下来。这一种群不断演化,渐渐由树栖尝试走向地面。

百万年的光阴逝去,许多深埋地下的古猿化石重见天日。这一古猿种群最终被定为一个新种——禄丰古猿种。科学家发现,禄丰古猿的特征与同时代亚洲其他地区的猿类有了明显差别,与南方古猿更为接近。南方古猿又是什么呢?

1924年,南非阿扎尼亚汤恩的一个采石场里,出现了一块小的化石头骨,经科研人员分析,这种化石应该是已发现的与人的系统最相近的一种灭绝的猿类,因其发现在非洲南部,故以南方古猿非洲种命名。到了20世纪50年代,其有70多件南方古猿类化石在南非的5个地方被发现,科学家将这些化石分为一属两种——南方古猿粗壮种和南方古猿非洲种。此后,南方古猿鲍氏种、南方古猿阿法种、南方古猿源泉种等南方古猿类化石被不断发现。

科研人员将一件雄性禄丰古猿的股骨近中段化石与南方古猿化石进行对比后发现,其垂直径(33.4毫米)比早期雄性南方古猿的(39.4毫米)小,与晚期南方古猿(34.0毫米)相当;在股骨颈垂直径上,禄丰古猿的(25.0毫米)比早期雄性南方古猿的(28.0毫米)稍小,与晚期南方古猿的(25.8毫米)相当,等等。科研人员从禄丰古猿与晚期南方古猿在股骨上的种种相似性推测,禄丰古猿已经具有接近南方古猿水平的保持直立体态的能力。

过去,人们通常将“制造工具”作为人与动物的界限。后来,长期致力于黑猩猩野外研究并取得丰硕成果的英国生物学家、动物行为学家珍·古道尔发现,黑猩猩也能制造工具。因此,形成人类的标志,逐渐被“直立行走”取代。