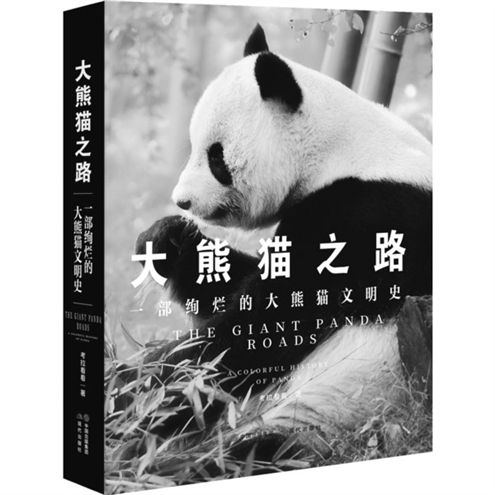

始熊猫

——一部绚烂的大熊猫文明史

《大熊猫之路》作者:考拉看看

点击查看原图

点击查看原图 从形态上看,始熊与现代熊类的面貌相似,但只有狗那么大。分化出始熊类后,这一支又演化出一个分支,向着追逐和捕捉的方向发展,逐渐适应攀爬和杂食的食性。这一分支到中新世时朝着两个方向发展,一个发展成古浣熊,而另一个则发展成了大熊猫的祖先——始熊猫。

始熊猫化石的发现地在云南禄丰和元谋,根据古生物学家的研究,它们应该生活在800万年前的中新世晚期。那么,问题出现了:800万年前,云南的这片区域处于什么样的环境?

沿时间之河溯流而上,百万年的光阴倏忽而过。2330万年前,地球开始进入中新世,这一时期的气候是温暖而湿润的,适宜的环境使大量植物、动物迅速繁衍,地球上一派欣欣向荣。新生代早期,盘古大陆仍然处于不断分裂的状况之中,其中两块较大的大陆——印度次大陆和亚洲大陆渐渐接近、相撞,巨大的挤压力使两块大陆的交会之地不断隆升,喜马拉雅山脉和青藏高原就此诞生。

地质构造运动的过程是极为缓慢的,青藏高原与喜马拉雅山脉并非一开始就达到了现在的高度。实际上,直到始熊猫出现之时,青藏高原的平均高度只在1000米。温湿的热带环境使始熊猫、古猿、三趾马等热带动物群自由自在地生活,那些较为平缓的陆地上,湖泊星罗棋布,为动植物生长提供充沛的水源。

科研人员对始熊猫的牙齿化石进行研究,发现它们的牙齿有了趋向食竹的进化特征,“前臼齿发达了,臼齿嚼面上出现了少量的釉质凸起。为适应其功能上的需求,‘裂叶’(食肉类动物中,其犬齿是用来杀伤动物的;上第4前臼齿和下第1臼齿是用来切割肌肉的。这两个牙齿被动物学家称为‘裂齿’。上、下‘裂齿’呈叶片状,故又称‘裂叶’)消失,颧弓基底前移到了第4前臼齿至第2臼齿位置上”。

为什么始熊猫从始熊类一支上分化出来后,开始尝试吃竹子?这一问题仍是未解之谜,但我们可以通过始熊猫生活的环境做一番猜测。

恐龙及大量爬行动物灭绝后,哺乳动物的竞食者大大减少,它们开始迅速繁衍,以填补空缺的捕食者和被捕食者的生态位。中生代时期,哺乳动物的体形较小,到了新生代,它们开始向更大的体形进化。

始熊猫化石的发现地在云南禄丰和元谋,根据古生物学家的研究,它们应该生活在800万年前的中新世晚期。那么,问题出现了:800万年前,云南的这片区域处于什么样的环境?

沿时间之河溯流而上,百万年的光阴倏忽而过。2330万年前,地球开始进入中新世,这一时期的气候是温暖而湿润的,适宜的环境使大量植物、动物迅速繁衍,地球上一派欣欣向荣。新生代早期,盘古大陆仍然处于不断分裂的状况之中,其中两块较大的大陆——印度次大陆和亚洲大陆渐渐接近、相撞,巨大的挤压力使两块大陆的交会之地不断隆升,喜马拉雅山脉和青藏高原就此诞生。

地质构造运动的过程是极为缓慢的,青藏高原与喜马拉雅山脉并非一开始就达到了现在的高度。实际上,直到始熊猫出现之时,青藏高原的平均高度只在1000米。温湿的热带环境使始熊猫、古猿、三趾马等热带动物群自由自在地生活,那些较为平缓的陆地上,湖泊星罗棋布,为动植物生长提供充沛的水源。

科研人员对始熊猫的牙齿化石进行研究,发现它们的牙齿有了趋向食竹的进化特征,“前臼齿发达了,臼齿嚼面上出现了少量的釉质凸起。为适应其功能上的需求,‘裂叶’(食肉类动物中,其犬齿是用来杀伤动物的;上第4前臼齿和下第1臼齿是用来切割肌肉的。这两个牙齿被动物学家称为‘裂齿’。上、下‘裂齿’呈叶片状,故又称‘裂叶’)消失,颧弓基底前移到了第4前臼齿至第2臼齿位置上”。

为什么始熊猫从始熊类一支上分化出来后,开始尝试吃竹子?这一问题仍是未解之谜,但我们可以通过始熊猫生活的环境做一番猜测。

恐龙及大量爬行动物灭绝后,哺乳动物的竞食者大大减少,它们开始迅速繁衍,以填补空缺的捕食者和被捕食者的生态位。中生代时期,哺乳动物的体形较小,到了新生代,它们开始向更大的体形进化。