南方之强

——奋斗先驱的海洋精神

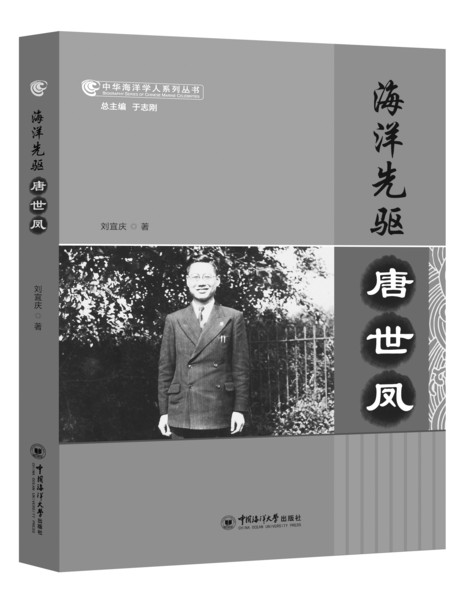

《海洋先驱:唐世凤》作者:刘宜庆

点击查看原图

点击查看原图 三角梅在绿荫的烘托下,明艳动人,热情似火,在山坡上,在篱笆上,在绿化带,随处可见其风姿,摇曳出厦门的风情。三角梅追随着唐世凤的脚步。“长髯”飘拂的榕树,把热风染绿。风混合着阳光和大海的气息,裹着草木和鲜花的气味。

他在风中游走,如同海洋中的一头海豚,在浪尖飞跃。

突然,一阵歌声响起,唐世凤回头望了望,大学生们的合唱,从同安楼的窗口飘来。他停下了脚步,凝神谛听:

自强!自强!学海何洋洋!谁与操钥发其藏?鹭江深且长,致吾知于无央。

吁嗟乎!南方之强!吁嗟乎!南方之强!

自强!自强!人生何茫茫!谁与普渡驾慈航?鹭江深且长,充吾爱于无疆。

吁嗟乎!南方之强!吁嗟乎!南方之强!

一曲终了,余韵被海风吹散,唐世凤仍然呆立在原地。“自强!自强!人生何茫茫!谁与普渡驾慈航?”他思索着,凝视着前方的大海。他觉得,他终于找到了人生的航向,以自强为船桨,以进取为风帆,向着海洋进发。唐世凤晚年在青岛,在山东海洋学院的图书馆,坐在打开着的海洋书籍前,回望自己的学海生涯,他觉得跟随恩师伍献文到厦门大学,是他与海洋科学研究结缘之始,也有缘结识陈嘉庚先生。

1933年暑假,伍献文偕唐世凤到厦门参加中华海产物学会第三届年会,让他学习如何采集海产动物标本,聆听著名科学家的研究成果。唐世凤不仅在实践中学到了本领,而且开阔了眼界。

在厦门大学,唐世凤如鱼得水。因为秉志、伍献文都在厦门大学生物系任教,唐世凤开始顺利开展生物系科研研究。他在厦门海滨采集海洋生物,第一次出海,在刘五店跟随渔民出海,捕捉文昌鱼。

说起文昌鱼的发现,还有一段故事。

1923年,厦门大学美籍教授莱德在考察厦门海域动物分布时,偶然来到了刘五店,意外发现了脊椎动物远祖宗亲——“活化石”文昌鱼。渔民居然把这种珍稀生物当成佐餐小菜。这种由无脊椎动物进化至脊椎动物的过渡类型动物,在世界其他海域均极罕见,但在厦门附近浅海沙质区竟大量生存、繁衍。当地渔民以捕捞文昌鱼为业,真是生物界的一大奇迹。

莱德经考察研究后,撰写了论文《厦门大学附近之文昌鱼渔业》,在美国科学刊物SCIENCE上发表,引起国际学术界的瞩目。世界各地的动物研究机构及国内大中学校,纷纷来信索购文昌鱼标本。厦门大学的生物学研究也由此闻名于国内外。

他在风中游走,如同海洋中的一头海豚,在浪尖飞跃。

突然,一阵歌声响起,唐世凤回头望了望,大学生们的合唱,从同安楼的窗口飘来。他停下了脚步,凝神谛听:

自强!自强!学海何洋洋!谁与操钥发其藏?鹭江深且长,致吾知于无央。

吁嗟乎!南方之强!吁嗟乎!南方之强!

自强!自强!人生何茫茫!谁与普渡驾慈航?鹭江深且长,充吾爱于无疆。

吁嗟乎!南方之强!吁嗟乎!南方之强!

一曲终了,余韵被海风吹散,唐世凤仍然呆立在原地。“自强!自强!人生何茫茫!谁与普渡驾慈航?”他思索着,凝视着前方的大海。他觉得,他终于找到了人生的航向,以自强为船桨,以进取为风帆,向着海洋进发。唐世凤晚年在青岛,在山东海洋学院的图书馆,坐在打开着的海洋书籍前,回望自己的学海生涯,他觉得跟随恩师伍献文到厦门大学,是他与海洋科学研究结缘之始,也有缘结识陈嘉庚先生。

1933年暑假,伍献文偕唐世凤到厦门参加中华海产物学会第三届年会,让他学习如何采集海产动物标本,聆听著名科学家的研究成果。唐世凤不仅在实践中学到了本领,而且开阔了眼界。

在厦门大学,唐世凤如鱼得水。因为秉志、伍献文都在厦门大学生物系任教,唐世凤开始顺利开展生物系科研研究。他在厦门海滨采集海洋生物,第一次出海,在刘五店跟随渔民出海,捕捉文昌鱼。

说起文昌鱼的发现,还有一段故事。

1923年,厦门大学美籍教授莱德在考察厦门海域动物分布时,偶然来到了刘五店,意外发现了脊椎动物远祖宗亲——“活化石”文昌鱼。渔民居然把这种珍稀生物当成佐餐小菜。这种由无脊椎动物进化至脊椎动物的过渡类型动物,在世界其他海域均极罕见,但在厦门附近浅海沙质区竟大量生存、繁衍。当地渔民以捕捞文昌鱼为业,真是生物界的一大奇迹。

莱德经考察研究后,撰写了论文《厦门大学附近之文昌鱼渔业》,在美国科学刊物SCIENCE上发表,引起国际学术界的瞩目。世界各地的动物研究机构及国内大中学校,纷纷来信索购文昌鱼标本。厦门大学的生物学研究也由此闻名于国内外。