王老村:绿水青山变金山银山

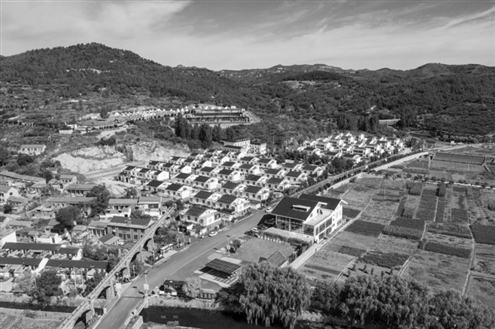

位于齐长城脚下青山深处的王老村,依托当地山水资源,大力发展乡村旅游,实现华丽蝶变(济南市文旅局供图)

点击查看原图

点击查看原图 5月29日,“探寻齐长城”网络主题活动走进济南市。齐长城自济南市长清区出发,沿山势一路往东,沿途山村成行。在齐长城脚下,莱芜区雪野街道,青山深处的王老村,依托当地山水资源,发展乡村旅游,曾经的贫困村旧貌换新颜,在这片土地上写下了属于自己的乡村振兴新篇章。

贫困村的新生

齐长城自锦阳关沿山势一路向东,绵延进入莱芜区,境内又建有两座著名关隘,即黄石关与青石关。其中,青石关有“齐鲁第一关”之誉,坐落在今天的青石关村,北邻淄博市博山区。青石关原有南、北、西3座城门楼和东便门,现仅存北门洞,高4米,宽2.56米,进深8.7米。关北,两侧高山之间有一峡谷小路,古称“瓮口道”,关口便建在此路制高点处,大有“一夫当关,万夫莫开”之势。

在抵达青石关以前,沿着齐长城,汽车驶进王老村,一派青山秀水映入眼帘。进村路穿过两侧山坡,可以见到山坡两侧的里面整修得平整,还建起了许多美观的门洞。村里人说,这些是在大山里开凿的200余个姜窖,是贮存村民所种生姜的好地方。村民们把这里称作“洞藏姜山”,近年来成了王老村闻名当地的名片之一。

王老村四面环山,三面临水,全村205户。回想起自己当年刚从学校毕业回到村子,今年62岁的王老村原党支部书记张建华还记得,那时村子的情况可以用四句话概括,即“进村无路,山上无树,吃的无粮,住的无房。”2015年,王老村彻底“摘帽”退出省级贫困村,111户建档立卡贫困户,人均年收入近两万元。

2014年,依托当地的山水资源,王老村开始发展乡村旅游。近年来,昔日的贫困山村,依托当地山水资源,大力发展民宿、旅游业,成为了远近闻名的旅游胜地。如今,村里建起了一座座联排别墅,村民在家门口办起“农家乐”,日子越过越红火。王老村先后获评“全国文明村”“全国生态文化村”“中国乡村旅游模范村”“国家森林乡村”等荣誉称号。

老支书的初心

张建华是土生土长的王老村人。自1984年在村里任职村干部,近40年的时间里,张建华一直为村子的发展而奔走。“我心里想的,就是把王老村打造得更美好,来个翻天覆地的变化。这些年来,自己抱着一个情怀和信念,就是把村子建设得更美好的信心和决心。”

张建华告诉记者,以前,村民们主要靠“土里刨食”,以种地为生。近年来,经过产业结构调整,从主要种植小麦、玉米到“产量高、价格好”的生姜,生姜种植规模不断扩大。如今,在王老村,几乎每户建有一个姜窖,“一个姜窖能存3万-5万斤生姜。”

“最开始的时候,很多老百姓觉得,我们大山深处,搞农家乐谁来吃?后来经过村干部带头,又争取到相关政策激励,第一批发展了39户”,张建华表示,“经过媒体的宣传报道,王老村知名度不断提高,人流量也不断增加。”

回望过去多年的奋斗之路,张建华娓娓道来。“围绕山水林田路进行综合治理,村子周边的山上4000多亩山场都栽上树,修建20多座水库拦河坝,修村路、盘山路20余公里。”2009年,张建华心里产生了一个想法:让乡亲们住上楼房、别墅。如今,青山绿水间,陆续拔地而起的别墅群,成了村子的一大景观。

打造特色乡村旅游

“60岁到70岁,虽然是老年人了,但是很多人还有力气干活。通过把山东文旅集团引进来,解决了这部分人的就业问题,可以实现在家门口就能上岗干活、挣到钱。”张建华对记者说,村里企业发展起来了,村集体收入增加了,就有了更多资金投入到村里的民生领域。

“解决好村子老年人的养老问题,外出工作的年轻人也就没有后顾之忧,让他们在外安心工作。”张建华说,下一步,王老村计划由村里解决70岁以上老年人的吃住问题,“村里70岁以上的老年人,可以不用从事生产劳动,村子保证他们吃住免费。”

为了让美丽乡村更具吸引力,近年来,王老村引进了雪野乡村度假区项目。雪野乡村度假区隶属于山东文旅山乡集团,规划面积25平方公里,涉及9个村、6000余人。项目整合山东文旅集团产业优势,打造集乡村度假、田园休闲、户外运动、自然教育等多功能于一体的全龄化乡村度假目的地。

目前,已经运营的四星级精品民宿——故乡的云,毗邻古村,环境清幽;乡村会客厅有咖啡厅、书吧、亲子活动等多个分区,承载了接待入住、餐饮、会议培训等功能;位于山顶一万平方米的云野星辰露营地,有帐篷住宿区、休闲天幕区、网红打卡区、儿童玩乐区,可以听民谣、看电影、做游戏、搞团建,也是举办婚礼和亲子活动的理想场所;此外还有小柿界番茄采摘乐园、山地滑车等多种娱乐项目。

近两年,山东文旅集团与雪野街道政府联合打造了“1+1+N”乡村振兴模式,政府统筹资源、政策、资金等各方面力量,推进项目建设和基础设施配套提升;山乡集团作为赋能平台,输出策划规划、运营管理、产业孵化等能力,带动村集体、片区内各业态多方互惠共赢,形成“共建、共融、共治、共享”的利益联结机制。

贫困村的新生

齐长城自锦阳关沿山势一路向东,绵延进入莱芜区,境内又建有两座著名关隘,即黄石关与青石关。其中,青石关有“齐鲁第一关”之誉,坐落在今天的青石关村,北邻淄博市博山区。青石关原有南、北、西3座城门楼和东便门,现仅存北门洞,高4米,宽2.56米,进深8.7米。关北,两侧高山之间有一峡谷小路,古称“瓮口道”,关口便建在此路制高点处,大有“一夫当关,万夫莫开”之势。

在抵达青石关以前,沿着齐长城,汽车驶进王老村,一派青山秀水映入眼帘。进村路穿过两侧山坡,可以见到山坡两侧的里面整修得平整,还建起了许多美观的门洞。村里人说,这些是在大山里开凿的200余个姜窖,是贮存村民所种生姜的好地方。村民们把这里称作“洞藏姜山”,近年来成了王老村闻名当地的名片之一。

王老村四面环山,三面临水,全村205户。回想起自己当年刚从学校毕业回到村子,今年62岁的王老村原党支部书记张建华还记得,那时村子的情况可以用四句话概括,即“进村无路,山上无树,吃的无粮,住的无房。”2015年,王老村彻底“摘帽”退出省级贫困村,111户建档立卡贫困户,人均年收入近两万元。

2014年,依托当地的山水资源,王老村开始发展乡村旅游。近年来,昔日的贫困山村,依托当地山水资源,大力发展民宿、旅游业,成为了远近闻名的旅游胜地。如今,村里建起了一座座联排别墅,村民在家门口办起“农家乐”,日子越过越红火。王老村先后获评“全国文明村”“全国生态文化村”“中国乡村旅游模范村”“国家森林乡村”等荣誉称号。

老支书的初心

张建华是土生土长的王老村人。自1984年在村里任职村干部,近40年的时间里,张建华一直为村子的发展而奔走。“我心里想的,就是把王老村打造得更美好,来个翻天覆地的变化。这些年来,自己抱着一个情怀和信念,就是把村子建设得更美好的信心和决心。”

张建华告诉记者,以前,村民们主要靠“土里刨食”,以种地为生。近年来,经过产业结构调整,从主要种植小麦、玉米到“产量高、价格好”的生姜,生姜种植规模不断扩大。如今,在王老村,几乎每户建有一个姜窖,“一个姜窖能存3万-5万斤生姜。”

“最开始的时候,很多老百姓觉得,我们大山深处,搞农家乐谁来吃?后来经过村干部带头,又争取到相关政策激励,第一批发展了39户”,张建华表示,“经过媒体的宣传报道,王老村知名度不断提高,人流量也不断增加。”

回望过去多年的奋斗之路,张建华娓娓道来。“围绕山水林田路进行综合治理,村子周边的山上4000多亩山场都栽上树,修建20多座水库拦河坝,修村路、盘山路20余公里。”2009年,张建华心里产生了一个想法:让乡亲们住上楼房、别墅。如今,青山绿水间,陆续拔地而起的别墅群,成了村子的一大景观。

打造特色乡村旅游

“60岁到70岁,虽然是老年人了,但是很多人还有力气干活。通过把山东文旅集团引进来,解决了这部分人的就业问题,可以实现在家门口就能上岗干活、挣到钱。”张建华对记者说,村里企业发展起来了,村集体收入增加了,就有了更多资金投入到村里的民生领域。

“解决好村子老年人的养老问题,外出工作的年轻人也就没有后顾之忧,让他们在外安心工作。”张建华说,下一步,王老村计划由村里解决70岁以上老年人的吃住问题,“村里70岁以上的老年人,可以不用从事生产劳动,村子保证他们吃住免费。”

为了让美丽乡村更具吸引力,近年来,王老村引进了雪野乡村度假区项目。雪野乡村度假区隶属于山东文旅山乡集团,规划面积25平方公里,涉及9个村、6000余人。项目整合山东文旅集团产业优势,打造集乡村度假、田园休闲、户外运动、自然教育等多功能于一体的全龄化乡村度假目的地。

目前,已经运营的四星级精品民宿——故乡的云,毗邻古村,环境清幽;乡村会客厅有咖啡厅、书吧、亲子活动等多个分区,承载了接待入住、餐饮、会议培训等功能;位于山顶一万平方米的云野星辰露营地,有帐篷住宿区、休闲天幕区、网红打卡区、儿童玩乐区,可以听民谣、看电影、做游戏、搞团建,也是举办婚礼和亲子活动的理想场所;此外还有小柿界番茄采摘乐园、山地滑车等多种娱乐项目。

近两年,山东文旅集团与雪野街道政府联合打造了“1+1+N”乡村振兴模式,政府统筹资源、政策、资金等各方面力量,推进项目建设和基础设施配套提升;山乡集团作为赋能平台,输出策划规划、运营管理、产业孵化等能力,带动村集体、片区内各业态多方互惠共赢,形成“共建、共融、共治、共享”的利益联结机制。