贫寒之家

——奋斗先驱的海洋精神

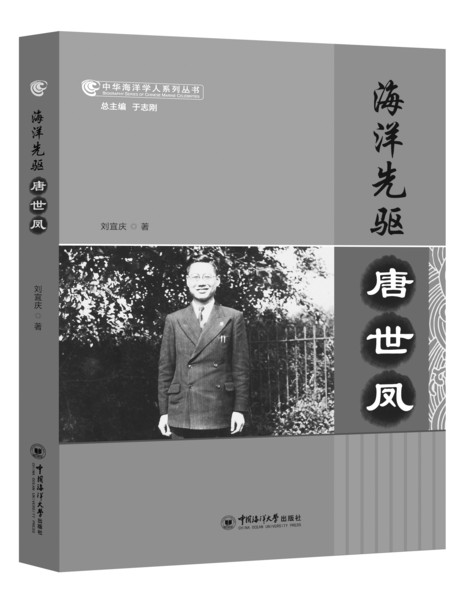

《海洋先驱:唐世凤》作者:刘宜庆

点击查看原图

点击查看原图 1903年8月11日(阴历六月十九),唐世凤出生于江西省泰和县三都墟三派唐雅村。唐雅村位于泰和县今螺溪镇。唐世凤,原名志丰,别号诗凤。螺溪镇地处泰和县西北部,吉泰盆地腹地。唐雅村距镇4千米,地处禾水河畔。这里地势平坦,水资源丰富,稻作农业生产发达。唐雅村是一个古老的村庄,名字中还带着书香韵味。

唐世凤出生的唐雅村有高耸的牌坊式门楼,唐氏宗祠至今犹存。门楼正中最上方是飞檐,雕有龙凤等祥瑞图案。“唐氏宗祠”上方题有“御史第”,左右蓝边白色瓷瓦上写着“名宦”“乡贤”“人寿”“年丰”。1936年,中央研究院院长蔡元培为唐氏祠堂题写匾额“宝善堂”。

据泰和唐氏族谱:唐氏家族祖籍山西太原晋阳,唐朝时祖先曾任太原太守,经数百年后代繁衍于咸阳、绍兴、江陵等地,明朝时徙居泰和,至今已有60多代。唐氏祠堂“宝善堂”建于1468年,1931年再次修造,前有坊,中有堂,后有寝。村中唐姓男丁普遍高大,接近1.8米,身材高于江西本地人。

泰和螺溪镇唐氏家族,是一个晴耕雨读的书香之家,但唐世凤出生时,家道中落,一家人糊口都不容易。这个贫寒之家迎来一个小生命,作为长子,总是被寄予了家族振兴、重光门楣的希望。爷爷为之起名志丰。1923年8月,他考入吉安省立第六中学,将“志丰”改为“世凤”。

唐世凤的父亲叫唐抡元(字锡三),出身贫农,中年改商。长年外出,做伙夫或商店店员。“中年后期还乡耕田,为自耕农。新中国成立前在原籍去世。”

母亲胡银莲,带着5个孩子在家种田,不时还要挪着小脚到二三里外的山上砍柴卖钱,以贴补家用。即使如此,全家还时常以地瓜蔓和芋头梗充饥。

这一家人在贫困线上苦苦挣扎,即使这样,自幼聪颖的唐世凤,心中有一个梦想——读书。连温饱问题都难以解决的家庭,想读书,太难了。唐世凤只能在村里读私塾,时读时辍,所谓的“读”,有时是站在私塾的窗外,偷听先生讲“四书五经”。

直到18岁那年,唐世凤才进泰和县立高等小学校读一年级。当他进入教室时,小学生们还以为他是来授课的先生。当同学们得知这是同学,顿时哄堂大笑,唐世凤却不以为意。半年后,他转入吉安私立吉州中学校读初中,后又因交不起学费,半道辍学。

唐世凤出生的唐雅村有高耸的牌坊式门楼,唐氏宗祠至今犹存。门楼正中最上方是飞檐,雕有龙凤等祥瑞图案。“唐氏宗祠”上方题有“御史第”,左右蓝边白色瓷瓦上写着“名宦”“乡贤”“人寿”“年丰”。1936年,中央研究院院长蔡元培为唐氏祠堂题写匾额“宝善堂”。

据泰和唐氏族谱:唐氏家族祖籍山西太原晋阳,唐朝时祖先曾任太原太守,经数百年后代繁衍于咸阳、绍兴、江陵等地,明朝时徙居泰和,至今已有60多代。唐氏祠堂“宝善堂”建于1468年,1931年再次修造,前有坊,中有堂,后有寝。村中唐姓男丁普遍高大,接近1.8米,身材高于江西本地人。

泰和螺溪镇唐氏家族,是一个晴耕雨读的书香之家,但唐世凤出生时,家道中落,一家人糊口都不容易。这个贫寒之家迎来一个小生命,作为长子,总是被寄予了家族振兴、重光门楣的希望。爷爷为之起名志丰。1923年8月,他考入吉安省立第六中学,将“志丰”改为“世凤”。

唐世凤的父亲叫唐抡元(字锡三),出身贫农,中年改商。长年外出,做伙夫或商店店员。“中年后期还乡耕田,为自耕农。新中国成立前在原籍去世。”

母亲胡银莲,带着5个孩子在家种田,不时还要挪着小脚到二三里外的山上砍柴卖钱,以贴补家用。即使如此,全家还时常以地瓜蔓和芋头梗充饥。

这一家人在贫困线上苦苦挣扎,即使这样,自幼聪颖的唐世凤,心中有一个梦想——读书。连温饱问题都难以解决的家庭,想读书,太难了。唐世凤只能在村里读私塾,时读时辍,所谓的“读”,有时是站在私塾的窗外,偷听先生讲“四书五经”。

直到18岁那年,唐世凤才进泰和县立高等小学校读一年级。当他进入教室时,小学生们还以为他是来授课的先生。当同学们得知这是同学,顿时哄堂大笑,唐世凤却不以为意。半年后,他转入吉安私立吉州中学校读初中,后又因交不起学费,半道辍学。