一碗“丝瓜汤”凭啥让人上头?

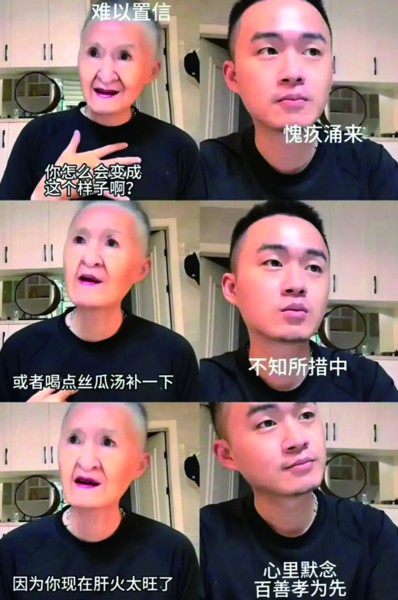

博主@累子视频作品截图

点击查看原图

点击查看原图 最近,“丝瓜汤”这道寻常家常菜,成了网络热梗。这源于社交媒体上,一个博主分饰多角的一段表演。视频里,母亲不顾儿子多次明确拒绝喝丝瓜汤的意愿,一个劲儿地执拗劝说,甚至直接判定他“肝火太旺”,进而强调更需要喝丝瓜汤来“降火气”。

那么,这碗“为你好”的丝瓜汤,为何戳中了很多年轻人的心声?是因为它将许多家庭中“各说各话”的沟通困境生动而真实地展现了出来。“丝瓜汤文学”的刷屏,与其说是一场吐槽大会,不如说是一次集体呐喊:请看见我,请听我说。

◎山东商报·速豹新闻网记者 赵亮

一碗丝瓜汤的诞生记

“你这么凶是因为肝火太旺了,你知道吗?”

“喝点丝瓜汤去一下火气吧。”

“丝瓜丝瓜丝瓜汤。”

……

相信你这段时间在互联网里已经不经意间喝下了几口丝瓜汤。

“丝瓜汤”梗的起源,要追溯到短视频博主@累子创作的家庭情景短剧。视频中,母亲让儿子喝丝瓜汤,强调“汤能降肝火”,儿子拒绝后情绪爆发,母亲立刻指责:“你这么凶,是肝火太旺,喝点丝瓜汤降火吧。”

一碗平平无奇的丝瓜汤,在“累子”一人分饰多角的生动演绎下,重现了家庭小饭桌上几乎每天都会上演的唇枪舌剑,也将“丝瓜汤”一梗送上了多平台的热搜位。

他的视频精准捕捉了家庭中的一种典型沟通模式——父母习惯以“养生式”语言来解释矛盾,所有情感、冲突和结构性问题,都被简化为身体上的小毛病,然后再用食补来解决。

短短几十秒,从一根丝瓜绕到人生规划,然后起承转合落点到手机上,最后不忘初心,用一碗丝瓜汤有力结束全文。这种荒诞的逻辑闭环,却让众多网友直呼“太真实了”。

有网友将这种沟通总结为一套对话模式——当年轻人一旦反驳,往往换来父母一套“出厂设置”般的回应,从“我说不过你”到“我太失败”,再到“白养你了”,最后以“随便你”收尾。

一碗降火的丝瓜汤,为何煮沸这么多人的情绪?因为它精准地戳中每个人内心,即那一块经年未愈的“情感烫伤”——你说你的一二三四,他说他的甲乙丙丁;你想吐露真心,他只当你是矫情;你想好好讲讲道理,他递过来一碗汤说趁热喝了吧,喝了你就没那多道理想讲了。“丝瓜汤”是一个符号,更是一个容器,盛满了现代人尤其是年轻人在各种关系中因“无效沟通”而积攒的苦恼与无奈。

万物皆可“丝瓜汤”

随着“丝瓜汤”梗的走红,网友们纷纷加入二次创作,逐渐形成“丝瓜汤文学”。不少网友的创作从父母的一句“喝碗丝瓜汤”开始,逐渐转向人生议题。有的父母会说“你也老大不小了,该找对象了”,也有的父母会说“找不到对象,就是因为一天到晚玩手机”,几番对话之后,最终总是以父母说“手机玩多了肝火旺,更该喝汤降火”而结束。

这种看似无厘头的调侃,之所以让人发笑却又隐隐刺痛,是因为它是许多年轻人与父母之间“鸡同鸭讲”式沟通场景的真实写照。在部分家庭,诸如此类的沟通场景总是频繁上演:

“发型丝瓜汤”:想留一头及腰长发,却被妈妈拖去理发店剪成短发,理由是“好打理,有精神”。

“考研丝瓜汤”:想考自己喜欢的历史系研究生,却被家人勒令必须考好就业的,宇宙的尽头是编制。

“婚姻丝瓜汤”:爱上了一个外地男孩,父母百般阻挠,安排各种“知根知底”的本地相亲对象,“嫁得近点,将来有照应”。

“育儿丝瓜汤”:坚持科学喂养,给孩子用尿不湿,却被婆婆偷偷换成尿布,理由是“我们以前都这样,不红屁股”。

不只在家庭中,“丝瓜汤”像一面镜子,将同事、朋友、恋人等人际关系中那种“说了也白说”的无力感呈现了出来。比如,工作中,你反馈“系统有点卡顿,可能需要优化”,同事回“大家都这样用,没问题的”;生活中,你向朋友倾诉“最近好像有点焦虑”,对方说“你就是太敏感,放松点就行”……

当无数年轻人在这面“丝瓜汤”的镜子里照见了自己被忽视、被安排、被定义的人生片段时,一场浩大的情感共鸣,已然无法阻挡。

有网友说,这是今年他最喜欢的梗,因为不恶俗也不烂。现在每次和别人产生冲突的时候,他就会模仿老奶奶倒吸一口凉气,然后以一种看似关心的态度开始“攻击”:“你这么凶干嘛?你肝火太旺了,喝碗丝瓜汤吧。”虽然攻击力为零,但有一种站在了道德制高点的爽感。

至此,丝瓜汤艺术已成,它已经不是一碗简单的丝瓜汤,而有了向“丝瓜汤宇宙”扩充的趋势。

那么,这碗“为你好”的丝瓜汤,为何戳中了很多年轻人的心声?是因为它将许多家庭中“各说各话”的沟通困境生动而真实地展现了出来。“丝瓜汤文学”的刷屏,与其说是一场吐槽大会,不如说是一次集体呐喊:请看见我,请听我说。

◎山东商报·速豹新闻网记者 赵亮

一碗丝瓜汤的诞生记

“你这么凶是因为肝火太旺了,你知道吗?”

“喝点丝瓜汤去一下火气吧。”

“丝瓜丝瓜丝瓜汤。”

……

相信你这段时间在互联网里已经不经意间喝下了几口丝瓜汤。

“丝瓜汤”梗的起源,要追溯到短视频博主@累子创作的家庭情景短剧。视频中,母亲让儿子喝丝瓜汤,强调“汤能降肝火”,儿子拒绝后情绪爆发,母亲立刻指责:“你这么凶,是肝火太旺,喝点丝瓜汤降火吧。”

一碗平平无奇的丝瓜汤,在“累子”一人分饰多角的生动演绎下,重现了家庭小饭桌上几乎每天都会上演的唇枪舌剑,也将“丝瓜汤”一梗送上了多平台的热搜位。

他的视频精准捕捉了家庭中的一种典型沟通模式——父母习惯以“养生式”语言来解释矛盾,所有情感、冲突和结构性问题,都被简化为身体上的小毛病,然后再用食补来解决。

短短几十秒,从一根丝瓜绕到人生规划,然后起承转合落点到手机上,最后不忘初心,用一碗丝瓜汤有力结束全文。这种荒诞的逻辑闭环,却让众多网友直呼“太真实了”。

有网友将这种沟通总结为一套对话模式——当年轻人一旦反驳,往往换来父母一套“出厂设置”般的回应,从“我说不过你”到“我太失败”,再到“白养你了”,最后以“随便你”收尾。

一碗降火的丝瓜汤,为何煮沸这么多人的情绪?因为它精准地戳中每个人内心,即那一块经年未愈的“情感烫伤”——你说你的一二三四,他说他的甲乙丙丁;你想吐露真心,他只当你是矫情;你想好好讲讲道理,他递过来一碗汤说趁热喝了吧,喝了你就没那多道理想讲了。“丝瓜汤”是一个符号,更是一个容器,盛满了现代人尤其是年轻人在各种关系中因“无效沟通”而积攒的苦恼与无奈。

万物皆可“丝瓜汤”

随着“丝瓜汤”梗的走红,网友们纷纷加入二次创作,逐渐形成“丝瓜汤文学”。不少网友的创作从父母的一句“喝碗丝瓜汤”开始,逐渐转向人生议题。有的父母会说“你也老大不小了,该找对象了”,也有的父母会说“找不到对象,就是因为一天到晚玩手机”,几番对话之后,最终总是以父母说“手机玩多了肝火旺,更该喝汤降火”而结束。

这种看似无厘头的调侃,之所以让人发笑却又隐隐刺痛,是因为它是许多年轻人与父母之间“鸡同鸭讲”式沟通场景的真实写照。在部分家庭,诸如此类的沟通场景总是频繁上演:

“发型丝瓜汤”:想留一头及腰长发,却被妈妈拖去理发店剪成短发,理由是“好打理,有精神”。

“考研丝瓜汤”:想考自己喜欢的历史系研究生,却被家人勒令必须考好就业的,宇宙的尽头是编制。

“婚姻丝瓜汤”:爱上了一个外地男孩,父母百般阻挠,安排各种“知根知底”的本地相亲对象,“嫁得近点,将来有照应”。

“育儿丝瓜汤”:坚持科学喂养,给孩子用尿不湿,却被婆婆偷偷换成尿布,理由是“我们以前都这样,不红屁股”。

不只在家庭中,“丝瓜汤”像一面镜子,将同事、朋友、恋人等人际关系中那种“说了也白说”的无力感呈现了出来。比如,工作中,你反馈“系统有点卡顿,可能需要优化”,同事回“大家都这样用,没问题的”;生活中,你向朋友倾诉“最近好像有点焦虑”,对方说“你就是太敏感,放松点就行”……

当无数年轻人在这面“丝瓜汤”的镜子里照见了自己被忽视、被安排、被定义的人生片段时,一场浩大的情感共鸣,已然无法阻挡。

有网友说,这是今年他最喜欢的梗,因为不恶俗也不烂。现在每次和别人产生冲突的时候,他就会模仿老奶奶倒吸一口凉气,然后以一种看似关心的态度开始“攻击”:“你这么凶干嘛?你肝火太旺了,喝碗丝瓜汤吧。”虽然攻击力为零,但有一种站在了道德制高点的爽感。

至此,丝瓜汤艺术已成,它已经不是一碗简单的丝瓜汤,而有了向“丝瓜汤宇宙”扩充的趋势。