在人潮人海中认出“人”

鲁敏全新小说集《不可能死去的人》首发

在新书首发现场,鲁敏与毛尖、路内等人展开一场精彩而深刻的文学对话 本版图片均由活动方提供

点击查看原图

点击查看原图

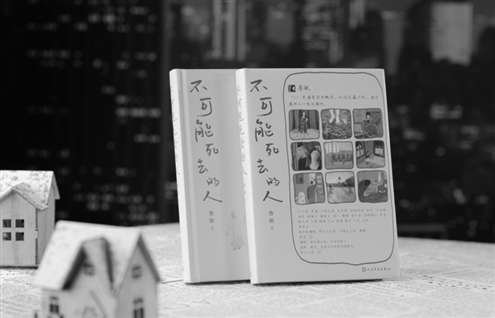

小说集封面是手绘的“鲁敏”微信朋友圈截图

点击查看原图

点击查看原图 日前,鲁迅文学奖得主、江苏省作协副主席鲁敏全新小说集《不可能死去的人》在上海书展现场首发。著名学者、作家,华东师范大学教授毛尖,著名作家路内与本书作者鲁敏以“在人潮人海中认出‘人’”为主题,展开了一场精彩而深刻的文学对话。

◎山东商报·速豹新闻网记者 于洋 见习记者 梁柏林

聚焦独一无二的、具体的人

《不可能死去的人》收录鲁敏五年来发表于各大文学期刊的精彩短篇。《灵异者及其友人》《暮色与跳舞熊》《不可能死去的人》《无主题拜访》等九篇小说,关切那些在夹缝中喘息、在尘埃中翻滚、在无常的命运歧流中泅渡的普通人。他们既是时代的注脚,也是生活的主角。“在人潮人海中辨认出那一个个独一无二、具体真实的人,是作家义不容辞的责任,也是小说集命名的缘由之一。”鲁敏表示,到底什么是存活意义上的、精神意义上的、抽象性质上的永存,这是AI时代带给人们新的思索。经过反复讨论与思索,鲁敏后来决定用“不可能死去的人”作为这本书的名字,“用虚构的方式来强调‘人’的真实性和抽象性的存在”。

值得一提的是,小说集的封面是手绘的“鲁敏”微信朋友圈截图,有一些“人”点赞、留言,至于这些“人”是谁,又为什么说那样的话,待读者看完小说就会知晓和理解。据鲁敏表示,之所以如此设计,是想让封面与小说成为一个整体,让封面也形成一种叙事、一种文本、一种表达,以及一种对题目的补充阐释。“这个设计特别符合一个作家的幻想——我写的那个人会告诉我,他知道我写了他的故事,他后来是怎么样度过的这一生”,她希望小说中的“人”会代替自己永远活着。

活动现场,有很多读者专程从很远的地方赶来参加活动,这些老读者多年的陪伴,让鲁敏深深感动,感受到支撑、鼓舞以及作家的责任,也让她想起“时间”。她动情地谈起了时间对写作者的影响,“随着年龄渐长,时间自然而然到了小说当中”,在书写一个主题的时候不再像年轻的时候那样执着于某些技术层面的设计,“时间自然而然形成了某种技术”。

“这就是中国大地上的人”

著名作家、清华大学教授格非在为小说集写的推荐语中说,“小说中的‘人’的存在,对于解释我们的生命和生活,非常重要”。毛尖认为这句话精准地点出了这本小说集最大的价值,“中国书写最平凡的、最广阔的人群的作家,其实一直不是特别显眼,但是鲁敏用这本小说把这群人替补进去了,我们一下子看到,原来中国大地上的这些人就是这样的人”,小说集中所有的人物都是“和生活对齐完整颗粒度的”,这些文本中呈现的鲁敏,“拥有了某种触觉现实主义的方法”,这种触觉现实主义让所有人都是可感的,仿佛就是我们每个人的邻居,“既展现生活失败的东西,也展现和生活继续周旋、短兵相接的勇气。”

毛尖表示,经常会有外国的朋友请她推荐一个小说或者电影,以此“了解什么是中国人”,她一直觉得很难推荐,“但看到鲁敏这本小说以后,如果以后谁再来问我什么是中国人,我就可以把这本书推荐给他,因为这里面的人都是中国凡人。”

路内非常认同毛尖的说法,认为“鲁敏的作品中间,反映出一个朴素的恒久的东西,就是中国人到底是什么样子的。”他表示,在谈论小说的时候,首先应该讨论文学是什么样子,但同样也应该讨论这个时代的、这个国家的普通的人到底是什么样子。他认为,鲁敏的小说是他一直寻找和期待的那种“中式的短篇”,“从她的小说中看到的中国人也是我们日常所见的,但是这个人放到世界范围内,会让其他国家的读者感觉到这个人与他平常所见之人不同,有独特的东西,这里面就呈现出一种文学写作的价值。”

鲁敏曾说,写作越久,亲人越多。小说中的“人”,对作家本人来说,有别人无法感同身受的意义,这种意义不止于文学层面,也直抵生命感受的幽深之处。仿佛现实中人与人的相遇,小说中的“人”如何与作者相遇,既有偶然性,又似乎有某种宿命感。鲁敏跟读者分享了那些“人”是如何走进她的小说的,比如《暮色与跳舞熊》中的“跳舞熊”,鲁敏觉察到“看不到面孔、身体也被遮蔽的跳舞熊产生了一种奇妙感”,外面罩着“欢笑的面孔,里面可能是承受人所不知的压力的人”。鲁敏说,所有小说中的人物,“都是我的某个切片,但也可能是所有人”。

描摹一种日常的戏剧性

对于鲁敏的叙事,著名作家苏童曾有过很高的评价,认为其“擅用减法”“精准锐利”。同为小说家的路内也觉得鲁敏的叙事有着极强的辨识度,尤其是这本小说集,让他感到鲁敏的个人风格已经“到了一个非常显形的,并且能够运转自如的水准上”。他说,这些小说中都有一些“反常规的写法”,“当一个作家能够这么写的时候,技术有什么重要呢?”

虽然书中的小说都是在写“日常”,但是故事在毫无痕迹的自然流淌之中,竟逐渐呈现出一种别样的“悬疑”。作为著名的电影评论家,毛尖从“电影叙事”的角度分析了小说中的戏剧性,她认为,书中几乎每篇小说都有极强的戏剧性,但奇妙的是,又都是日常的戏剧,并没有“刻意的跌跌宕宕”,毛尖说,小说中那些人物的经历,“鲁敏的写法都是那种有物质、有声音、有嗅觉、可感的、有温度的”,“中国人的日常生活在鲁敏的笔下呈现出了一种抒情性,这里面有特别美好的东西”。

“日常即是剧场。”对于小说的日常性与戏剧性这个问题,鲁敏说,“我们生活中永远在发生各种事情,荒谬的是我们经常以为自己是观众,在替别人唏嘘不已、感叹不已,但是忘记了自己也身在其中,也是其中一个角色,是别人正在谈论的对象,所以我们是观看的人,我们也是主演的人”,她说这是她特别想表达、想呈现的东西。

在信息爆炸、人际疏离的当下,我们如何穿透表象,在茫茫人海中真正“认出”一个具体的、鲜活的、带着伤痕也带着温度的“人”?鲁敏的《不可能死去的人》提供了独特的视角和深刻的启示,它书写中国大地上的日常,展现了中国人的精神与人生,在“永恒”的边缘处,透出温厚、热暖与彩光,充分展现了一位优秀小说家进入成熟之境后的心智与创造力,陪伴我们一起从人潮人海中认出“人”,认出“活着”芜杂而丰沛的意味。

◎山东商报·速豹新闻网记者 于洋 见习记者 梁柏林

聚焦独一无二的、具体的人

《不可能死去的人》收录鲁敏五年来发表于各大文学期刊的精彩短篇。《灵异者及其友人》《暮色与跳舞熊》《不可能死去的人》《无主题拜访》等九篇小说,关切那些在夹缝中喘息、在尘埃中翻滚、在无常的命运歧流中泅渡的普通人。他们既是时代的注脚,也是生活的主角。“在人潮人海中辨认出那一个个独一无二、具体真实的人,是作家义不容辞的责任,也是小说集命名的缘由之一。”鲁敏表示,到底什么是存活意义上的、精神意义上的、抽象性质上的永存,这是AI时代带给人们新的思索。经过反复讨论与思索,鲁敏后来决定用“不可能死去的人”作为这本书的名字,“用虚构的方式来强调‘人’的真实性和抽象性的存在”。

值得一提的是,小说集的封面是手绘的“鲁敏”微信朋友圈截图,有一些“人”点赞、留言,至于这些“人”是谁,又为什么说那样的话,待读者看完小说就会知晓和理解。据鲁敏表示,之所以如此设计,是想让封面与小说成为一个整体,让封面也形成一种叙事、一种文本、一种表达,以及一种对题目的补充阐释。“这个设计特别符合一个作家的幻想——我写的那个人会告诉我,他知道我写了他的故事,他后来是怎么样度过的这一生”,她希望小说中的“人”会代替自己永远活着。

活动现场,有很多读者专程从很远的地方赶来参加活动,这些老读者多年的陪伴,让鲁敏深深感动,感受到支撑、鼓舞以及作家的责任,也让她想起“时间”。她动情地谈起了时间对写作者的影响,“随着年龄渐长,时间自然而然到了小说当中”,在书写一个主题的时候不再像年轻的时候那样执着于某些技术层面的设计,“时间自然而然形成了某种技术”。

“这就是中国大地上的人”

著名作家、清华大学教授格非在为小说集写的推荐语中说,“小说中的‘人’的存在,对于解释我们的生命和生活,非常重要”。毛尖认为这句话精准地点出了这本小说集最大的价值,“中国书写最平凡的、最广阔的人群的作家,其实一直不是特别显眼,但是鲁敏用这本小说把这群人替补进去了,我们一下子看到,原来中国大地上的这些人就是这样的人”,小说集中所有的人物都是“和生活对齐完整颗粒度的”,这些文本中呈现的鲁敏,“拥有了某种触觉现实主义的方法”,这种触觉现实主义让所有人都是可感的,仿佛就是我们每个人的邻居,“既展现生活失败的东西,也展现和生活继续周旋、短兵相接的勇气。”

毛尖表示,经常会有外国的朋友请她推荐一个小说或者电影,以此“了解什么是中国人”,她一直觉得很难推荐,“但看到鲁敏这本小说以后,如果以后谁再来问我什么是中国人,我就可以把这本书推荐给他,因为这里面的人都是中国凡人。”

路内非常认同毛尖的说法,认为“鲁敏的作品中间,反映出一个朴素的恒久的东西,就是中国人到底是什么样子的。”他表示,在谈论小说的时候,首先应该讨论文学是什么样子,但同样也应该讨论这个时代的、这个国家的普通的人到底是什么样子。他认为,鲁敏的小说是他一直寻找和期待的那种“中式的短篇”,“从她的小说中看到的中国人也是我们日常所见的,但是这个人放到世界范围内,会让其他国家的读者感觉到这个人与他平常所见之人不同,有独特的东西,这里面就呈现出一种文学写作的价值。”

鲁敏曾说,写作越久,亲人越多。小说中的“人”,对作家本人来说,有别人无法感同身受的意义,这种意义不止于文学层面,也直抵生命感受的幽深之处。仿佛现实中人与人的相遇,小说中的“人”如何与作者相遇,既有偶然性,又似乎有某种宿命感。鲁敏跟读者分享了那些“人”是如何走进她的小说的,比如《暮色与跳舞熊》中的“跳舞熊”,鲁敏觉察到“看不到面孔、身体也被遮蔽的跳舞熊产生了一种奇妙感”,外面罩着“欢笑的面孔,里面可能是承受人所不知的压力的人”。鲁敏说,所有小说中的人物,“都是我的某个切片,但也可能是所有人”。

描摹一种日常的戏剧性

对于鲁敏的叙事,著名作家苏童曾有过很高的评价,认为其“擅用减法”“精准锐利”。同为小说家的路内也觉得鲁敏的叙事有着极强的辨识度,尤其是这本小说集,让他感到鲁敏的个人风格已经“到了一个非常显形的,并且能够运转自如的水准上”。他说,这些小说中都有一些“反常规的写法”,“当一个作家能够这么写的时候,技术有什么重要呢?”

虽然书中的小说都是在写“日常”,但是故事在毫无痕迹的自然流淌之中,竟逐渐呈现出一种别样的“悬疑”。作为著名的电影评论家,毛尖从“电影叙事”的角度分析了小说中的戏剧性,她认为,书中几乎每篇小说都有极强的戏剧性,但奇妙的是,又都是日常的戏剧,并没有“刻意的跌跌宕宕”,毛尖说,小说中那些人物的经历,“鲁敏的写法都是那种有物质、有声音、有嗅觉、可感的、有温度的”,“中国人的日常生活在鲁敏的笔下呈现出了一种抒情性,这里面有特别美好的东西”。

“日常即是剧场。”对于小说的日常性与戏剧性这个问题,鲁敏说,“我们生活中永远在发生各种事情,荒谬的是我们经常以为自己是观众,在替别人唏嘘不已、感叹不已,但是忘记了自己也身在其中,也是其中一个角色,是别人正在谈论的对象,所以我们是观看的人,我们也是主演的人”,她说这是她特别想表达、想呈现的东西。

在信息爆炸、人际疏离的当下,我们如何穿透表象,在茫茫人海中真正“认出”一个具体的、鲜活的、带着伤痕也带着温度的“人”?鲁敏的《不可能死去的人》提供了独特的视角和深刻的启示,它书写中国大地上的日常,展现了中国人的精神与人生,在“永恒”的边缘处,透出温厚、热暖与彩光,充分展现了一位优秀小说家进入成熟之境后的心智与创造力,陪伴我们一起从人潮人海中认出“人”,认出“活着”芜杂而丰沛的意味。