厚植泉城“法治沃土”

济南人大擦亮营商环境“金名片”

一场“大考”将民营企业最关心的议题摆上台面

点击查看原图

点击查看原图

《条例》将涉企政务服务改革成果固化为制度规范

点击查看原图

点击查看原图

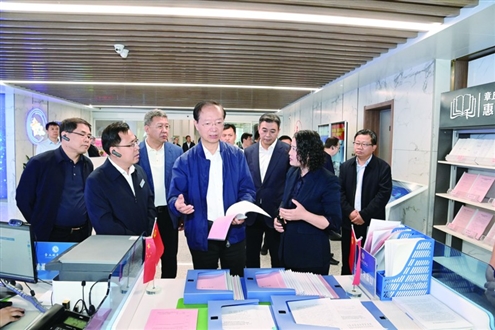

济南市人大常委会执法检查组深入一线检查法规落实情况

点击查看原图

点击查看原图 从项目审批时的“最多跑一次”,到知识产权侵权纠纷的“快速维权通道”,再到行政执法检查的“无事不扰”——在泉城的营商沃土上,法治阳光正为市场主体注入持久活力。

近年来,济南市人大常委会以“地方立法+听取专项报告+执法检查+专题询问”履职“组合拳”,持续助力优化营商环境,让民营经济在规范透明的法治框架中拔节生长。

◎文/图 山东商报·速豹新闻网记者 王颂博 李瑞琪 通讯员 王春雷

让每条法规都连接着“市场脉搏”

法治是营商环境的基石,而高质量的立法则是这一基石的钢筋骨架。2022年3月1日施行的《济南市优化营商环境条例》把民营企业的呼声、市场主体的诉求作为立法的出发点和落脚点,从市场准入到政务服务,从法治保障到宜居环境,都作出了具体规定,以法治之力持续优化营商环境,激发市场主体活力,维护市场主体合法权益。

“公平竞争审查不能流于形式,要引入‘第三方评估’制度”“我们中小企业融资很难,希望可以给我们提供更多的融资渠道”……立法过程之初,济南市人大常委会就广泛邀请民营企业家代表提出建议,再由政府部门、专家学者针对性回应。在4个月的立法调研中,共召开10余场座谈会、论证会,征集各类市场主体负责人、企业家、人大代表、专家学者等各个方面的意见建议1352条。

这种“开门立法”的实践,让每条条文都带着市场主体的“呼吸感”,真正实现了“法规从实践中来,到实践中去”。

最终出台的《条例》共八章六十九条,像一幅细致的“市场主体权利保障图谱”:市场准入环节明确“非禁即入”,不得设置任何形式的所有制门槛;招投标领域禁止“差别对待”,杜绝预选供应商名录等隐性壁垒;政务服务章节更是将“一网通办”“容缺受理”等改革成果固化为制度规范。

《条例》的实施为民营企业打开了公平竞争的大门。“招投标不能限定企业所有制形式,这条规定太关键了!让我们民营企业可以凭技术实力中标,彻底打破了‘隐形门槛’。”济南市盖世国际物流集团总经理盖忠琳的一席话,道出了《济南市优化营商环境条例》的实践温度。

用“铁脚板”丈量法规落地精度

《条例》出台后,济南市人大常委会又着手推动将“纸面规定”转化为“地上实践”。2025年1月,《条例》执法检查被列入年度重点监督计划;3月,由46名常委会委员、机关干部组成的检查组正式成立,带着梳理出的“市场环境、政务环境、法治环境”等五大类49条重点问题清单,分六路深入基层。

在山东华凌电缆有限公司,检查组翻看执法检查记录,核实“季度联合检查”是否真的替代了过去的“多头检查”,问询并听取了企业现阶段生产经营、技术研发等实际情况和优化营商环境的意见建议。

“供水的收费标准公示是否及时?企业反映的‘报装流程烦琐’ 问题解决了吗?”在济南鲁中水务集团有限公司,检查组核查智慧供水服务与涉企收费情况,现场提问直指关键。

在济南高新技术产业开发区政务服务中心,检查组跟着办事群众体验“一窗通办”流程:“政务大厅近期的运行情况如何?工作落实中是否遇到了困难?”“在你们看来,审批流程有没有变得更顺畅?优化营商环境还有哪些方面值得重点关注?”当发现某审批事项的“材料清单”仍有冗余,当场督促窗口负责人联系市级部门优化落实。

“既看宏观政策落实,也查微观企业感受。”这些带着温度的细节,最终化作6月25日济南市人大常委会会议上翔实的执法检查报告,让法规实施中的“中梗阻”“玻璃门”等问题无所遁形。

让“辣味”询问催生出系统解法

“采取什么措施解决涉企行政检查中存在的随意执法、重复执法、多头执法等问题,避免或者减少对民营经济组织正常生产经营活动的影响?”2025年6月26日,济南市人大常委会开展的全市民营经济发展情况专题询问——一场市民营经济局、市市场监督管理局、市行政审批服务局、市司法局、市公安局、市城管局、市法院、市检察院、市工业和信息化局、市发展改革委等10个应询部门同台应询的“大考”将涉企执法、司法公正等民营企业最关心的议题摆上台面。

面对询问,济南市司法局局长李强的回应也掷地有声:“我们在全省率先制定出台了《规范涉企行政检查工作办法》,全面应用线上涉企行政检查平台,实行‘扫码入企’‘事前备案、事中登记、事后评价’制度,由系统后台整合部门检查计划,对执法行为全过程监管。1—5月份,全市涉企检查压减了35%。”

“如何保障胜诉企业权益及时兑现?”面对这个问题,济南市法院副院长给出的答案既有制度创新,也有数据支撑:“开展拖欠企业账款专项清理工作,创新解决资产变现难题,推出‘带封过户’模式,变现2.97亿元。”

这场“辣味十足”的询问,亮点颇多:“公检法”首次同台参与专题询问,12位“考官”中有5位是民营企业负责人。

更具精准性的是,“一府两院”的同台参与使得这场专题询问实现了法规制定、行政执法、司法审判的“法治闭环”,让各部门的措施不再孤立:司法局的检查规范与城管局的执法创新相互衔接,法院的知识产权保护与检察院的刑事监督形成合力,共同织密民营经济的法治保护网。

“法治就是我们市场主体发展的底气。”专题询问结束后,参与询问的市人大代表、山东艾克瑞特教育科技有限公司董事长张祖平这样感慨道。

从民主立法汇聚民智,到刚性监督推动落地,再到专题询问凝聚合力,当规范透明的制度环境成为常态,在法治的加持下,在全市的共同努力下,济南民营经济必将书写出更加精彩的发展篇章。

近年来,济南市人大常委会以“地方立法+听取专项报告+执法检查+专题询问”履职“组合拳”,持续助力优化营商环境,让民营经济在规范透明的法治框架中拔节生长。

◎文/图 山东商报·速豹新闻网记者 王颂博 李瑞琪 通讯员 王春雷

让每条法规都连接着“市场脉搏”

法治是营商环境的基石,而高质量的立法则是这一基石的钢筋骨架。2022年3月1日施行的《济南市优化营商环境条例》把民营企业的呼声、市场主体的诉求作为立法的出发点和落脚点,从市场准入到政务服务,从法治保障到宜居环境,都作出了具体规定,以法治之力持续优化营商环境,激发市场主体活力,维护市场主体合法权益。

“公平竞争审查不能流于形式,要引入‘第三方评估’制度”“我们中小企业融资很难,希望可以给我们提供更多的融资渠道”……立法过程之初,济南市人大常委会就广泛邀请民营企业家代表提出建议,再由政府部门、专家学者针对性回应。在4个月的立法调研中,共召开10余场座谈会、论证会,征集各类市场主体负责人、企业家、人大代表、专家学者等各个方面的意见建议1352条。

这种“开门立法”的实践,让每条条文都带着市场主体的“呼吸感”,真正实现了“法规从实践中来,到实践中去”。

最终出台的《条例》共八章六十九条,像一幅细致的“市场主体权利保障图谱”:市场准入环节明确“非禁即入”,不得设置任何形式的所有制门槛;招投标领域禁止“差别对待”,杜绝预选供应商名录等隐性壁垒;政务服务章节更是将“一网通办”“容缺受理”等改革成果固化为制度规范。

《条例》的实施为民营企业打开了公平竞争的大门。“招投标不能限定企业所有制形式,这条规定太关键了!让我们民营企业可以凭技术实力中标,彻底打破了‘隐形门槛’。”济南市盖世国际物流集团总经理盖忠琳的一席话,道出了《济南市优化营商环境条例》的实践温度。

用“铁脚板”丈量法规落地精度

《条例》出台后,济南市人大常委会又着手推动将“纸面规定”转化为“地上实践”。2025年1月,《条例》执法检查被列入年度重点监督计划;3月,由46名常委会委员、机关干部组成的检查组正式成立,带着梳理出的“市场环境、政务环境、法治环境”等五大类49条重点问题清单,分六路深入基层。

在山东华凌电缆有限公司,检查组翻看执法检查记录,核实“季度联合检查”是否真的替代了过去的“多头检查”,问询并听取了企业现阶段生产经营、技术研发等实际情况和优化营商环境的意见建议。

“供水的收费标准公示是否及时?企业反映的‘报装流程烦琐’ 问题解决了吗?”在济南鲁中水务集团有限公司,检查组核查智慧供水服务与涉企收费情况,现场提问直指关键。

在济南高新技术产业开发区政务服务中心,检查组跟着办事群众体验“一窗通办”流程:“政务大厅近期的运行情况如何?工作落实中是否遇到了困难?”“在你们看来,审批流程有没有变得更顺畅?优化营商环境还有哪些方面值得重点关注?”当发现某审批事项的“材料清单”仍有冗余,当场督促窗口负责人联系市级部门优化落实。

“既看宏观政策落实,也查微观企业感受。”这些带着温度的细节,最终化作6月25日济南市人大常委会会议上翔实的执法检查报告,让法规实施中的“中梗阻”“玻璃门”等问题无所遁形。

让“辣味”询问催生出系统解法

“采取什么措施解决涉企行政检查中存在的随意执法、重复执法、多头执法等问题,避免或者减少对民营经济组织正常生产经营活动的影响?”2025年6月26日,济南市人大常委会开展的全市民营经济发展情况专题询问——一场市民营经济局、市市场监督管理局、市行政审批服务局、市司法局、市公安局、市城管局、市法院、市检察院、市工业和信息化局、市发展改革委等10个应询部门同台应询的“大考”将涉企执法、司法公正等民营企业最关心的议题摆上台面。

面对询问,济南市司法局局长李强的回应也掷地有声:“我们在全省率先制定出台了《规范涉企行政检查工作办法》,全面应用线上涉企行政检查平台,实行‘扫码入企’‘事前备案、事中登记、事后评价’制度,由系统后台整合部门检查计划,对执法行为全过程监管。1—5月份,全市涉企检查压减了35%。”

“如何保障胜诉企业权益及时兑现?”面对这个问题,济南市法院副院长给出的答案既有制度创新,也有数据支撑:“开展拖欠企业账款专项清理工作,创新解决资产变现难题,推出‘带封过户’模式,变现2.97亿元。”

这场“辣味十足”的询问,亮点颇多:“公检法”首次同台参与专题询问,12位“考官”中有5位是民营企业负责人。

更具精准性的是,“一府两院”的同台参与使得这场专题询问实现了法规制定、行政执法、司法审判的“法治闭环”,让各部门的措施不再孤立:司法局的检查规范与城管局的执法创新相互衔接,法院的知识产权保护与检察院的刑事监督形成合力,共同织密民营经济的法治保护网。

“法治就是我们市场主体发展的底气。”专题询问结束后,参与询问的市人大代表、山东艾克瑞特教育科技有限公司董事长张祖平这样感慨道。

从民主立法汇聚民智,到刚性监督推动落地,再到专题询问凝聚合力,当规范透明的制度环境成为常态,在法治的加持下,在全市的共同努力下,济南民营经济必将书写出更加精彩的发展篇章。