立足资源优势 突出地域特色

南部山区奋力谱写乡村振兴幸福篇章

点击查看原图

点击查看原图

点击查看原图

点击查看原图

南部山区推动农文旅融合发展,谱写乡村振兴幸福篇章

点击查看原图

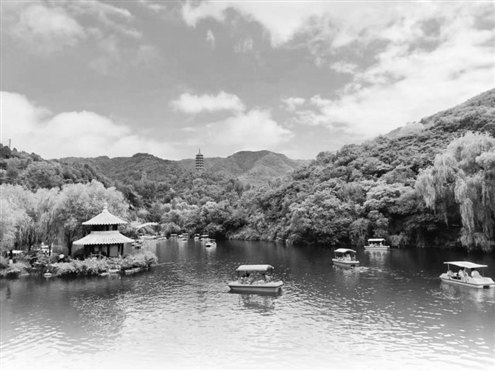

点击查看原图 济南市南部山区,与泰安相邻,辖仲宫、柳埠和西营3个街道办事处,总面积571平方公里。境内群山环抱、沟壑纵横、山清水秀、空气清新、风景秀丽,被誉为省城后花园。

一直以来,南部山区立足资源优势,突出地域特色,大力推动农文旅融合发展,打造特色农业和宜居宜游的生态环境,奋力谱写南部山区乡村振兴幸福篇章。

◎文/图 山东商报·速豹新闻网记者 王远

农文旅融合

突出南山资源优势

南部山区,旅游资源丰富,历史文化与现代文明在此交辉,形成了以自然风光为基础,融人文景观为一体的资源体系。

充裕着清新的山野情趣和浓郁的乡村韵味的四门塔风景区、跑马岭、红叶谷生态文化旅游区、九顶塔民族风情园、九如山风景区等,与大城市中拥挤的环境、喧嚣的生活形成鲜明的对比。

今年5月,在南部山区的长峪村里,一场电音节再次上演,包括京剧、流行音乐在内的多种艺术表演形式被搬上舞台,民宿及配套的农产品摊位争相引流。电音节已经在这里举办了四届,现代元素和村庄资源自由碰撞,办节带来的流量正悄悄改变着这座小山村,长峪村交出了一份音乐+美食+文化+旅游的创新答卷。

长峪村电音节是济南南部山区以农文旅融合促进乡村振兴的缩影。南部山区投资1.6亿元,提升黄鹿泉“山景小镇”、积米峪“深氧绿谷”2处市级田园综合体,并策划推出第二届“源味南山”系列采摘节,创新推出“南山好时节”活动。“源味南山·南山好时节”系列活动将持续一整年,囊括了赏繁花、品美食、摘瓜果、感文化、寻名泉、住美宿、游村居、自驾游、体验体育赛事、探寻革命遗址等10项活动。今年“五一”期间接待游客达58万人次,旅游收入1.74亿元。

乡村旅游不能少了民宿产业。南部山区现有民宿104家,通过联审的民宿39家,西营街道成功创建山东省旅游民宿集聚区,九如山“阅木山居”民宿获评国家甲级民宿。目前,南部山区民宿年接待游客达5.5万人、营业收入2200余万元。

特色农业

带动村集体和村民增收

南部山区以特色农业带动乡村振兴,投入6000余万元,建成高而核桃园村、仲宫西泉泸村等精品农业园区,新增设施农业面积6万余平方米。

南部山区仲宫街道高而核桃园村拥有独具特色的自然优势,村里的居民依靠传统核桃种植为生,这里建设了8座现代化智能温室大棚,采用了智能化设施,并配备了专业技术人员进行管理。“大棚项目每年能给村集体增收14.5万余元,带动村民就业。”核桃园村党支部书记介绍说,智能温室大棚项目改变了村内原有的产业形式,增加了村集体收入,打出了“高山蔬菜”品牌。

与核桃园村类似,仲宫西泉泸村建设智能温室大棚6个,填补了仲宫街道发展大规模现代高效农业空白。产品有立体式基质培生菜、A字架基质培油菜、雾培西红柿等10余种栽培方式,通过寻找栽培方式最优解、延长生长期等方式,能够显著提高作物产量,提高种植茬数,提高经营收入。

潘家场村位于南部山区锦绣川,四面皆山,丘壑纵横,是一个典型的无资源优势、无地域优势、无产业优势的“三无”山村。但就是这样一个“三无”村,却在短短几年时间里通过金银花产业种出了“金山银山”,村集体由空壳村实现年收入30万元。

据了解,南部山区推广猕猴桃、中草药等特色种植面积突破万亩,其中以锦绣川为核心,发展种植金银花2000余亩,年总产干花突破5万斤,总收入400余万元,带动村集体增收20—30万元,村民增收约3000元。

宜居生态

泉源、绿肺功能日益增强

除了推动农文旅融合发展,打造特色农业,南部山区还聚焦生态宜居,让乡村环境不断优化提升。

南部山区的基础设施不断完善,有史以来投资最大,贯通济泰,融交通旅游功能于一体的省道103线“最美旅游”公路实现通车,宽阔道路与蓝天白云、山水风光相映生辉,极大便利了南部山区的发展。

与此同时,济南绕城高速南线改扩建工程南山段已全部完成拆迁协议签订,“高快一体”交通网络加快形成。济枣高铁南山段工程已完成征地补偿协议签订和征地组卷上报工作,项目建成对促进农文旅产业发展具有重要作用,南部山区将迈入“高铁时代”。

走进南部山区,清新的空气,整洁的柏油路,干净的农家小院,犹如置身于一幅优美的风景画中。为建设美丽乡村,南部山区投入2000万元,打造串联柳埠街道突泉村、东坡村等10个村的乡村振兴齐鲁样板示范区。加快仲宫街道凤凰谷片区城中村改造项目,倒排工期推进规划设计、拆迁安置、征地供地等工作,力争10月底实现安置房一期开工建设。

南部山区在人居环境整治中因地制宜,进行了有益的创新,有效解决了一些难题。比如弱电线缆难整治的问题,西营街道以秦口峪村为试点,集中采购了一批绑扎器,对“空中蜘蛛网”进行集中清理,村内线缆规范有序,村容村貌明显提升。

此外,南部山区新增造林和森林抚育面积2.1万亩,森林覆盖率连续8年居全市首位。打造琵琶泉等20处泉水景观,省控地表水质考核指标连续2年排名全省首位,泉源、绿肺功能日益增强。

党建引领

乡村振兴成果更加巩固

一直以来,南部山区坚持党管农村,持续巩固农村基层党组织的领导地位,不断以新探索、新作为书写党建引领乡村治理的绿色答卷。南部山区建强基层党组织,打造示范村92个,创优村155个,强基村转化率动态保持在100%。创建潘家场村“党建引领金银花开”等18个党建特色品牌。

在培养人才队伍上,南部山区吸引343名专业人才、经济能手等回村任职,其中94人担任村主职干部。出台《南部山区拔尖农业乡土人才评选管理办法(试行)》,培育13位“南山乡土博士”。

南部山区积极推进“万人下乡、千村提升”工程,58家企业参与乡村振兴,制定村企共富计划168个;做强“第一书记产业联盟”,开展公益直播带货10余场,带动农产品销售600余万元,村集体收入50万元以上的村达到101个。

此外,为使得脱贫成果更加巩固,南部山区不断强化有效衔接,健全完善防返贫动态监测和帮扶机制,设立扶贫专岗2618个、公益岗332个,每年发放岗位补贴947万元。用足用好乡村振兴衔接资金,近三年累计投入2.4亿元,高标准谋划实施康养民宿、设施农业等43个乡村振兴产业项目。2023年脱贫享受政策户(含监测户)3596户、6480人,人均收入达1.58万元,同比增长13.04%。

一直以来,南部山区立足资源优势,突出地域特色,大力推动农文旅融合发展,打造特色农业和宜居宜游的生态环境,奋力谱写南部山区乡村振兴幸福篇章。

◎文/图 山东商报·速豹新闻网记者 王远

农文旅融合

突出南山资源优势

南部山区,旅游资源丰富,历史文化与现代文明在此交辉,形成了以自然风光为基础,融人文景观为一体的资源体系。

充裕着清新的山野情趣和浓郁的乡村韵味的四门塔风景区、跑马岭、红叶谷生态文化旅游区、九顶塔民族风情园、九如山风景区等,与大城市中拥挤的环境、喧嚣的生活形成鲜明的对比。

今年5月,在南部山区的长峪村里,一场电音节再次上演,包括京剧、流行音乐在内的多种艺术表演形式被搬上舞台,民宿及配套的农产品摊位争相引流。电音节已经在这里举办了四届,现代元素和村庄资源自由碰撞,办节带来的流量正悄悄改变着这座小山村,长峪村交出了一份音乐+美食+文化+旅游的创新答卷。

长峪村电音节是济南南部山区以农文旅融合促进乡村振兴的缩影。南部山区投资1.6亿元,提升黄鹿泉“山景小镇”、积米峪“深氧绿谷”2处市级田园综合体,并策划推出第二届“源味南山”系列采摘节,创新推出“南山好时节”活动。“源味南山·南山好时节”系列活动将持续一整年,囊括了赏繁花、品美食、摘瓜果、感文化、寻名泉、住美宿、游村居、自驾游、体验体育赛事、探寻革命遗址等10项活动。今年“五一”期间接待游客达58万人次,旅游收入1.74亿元。

乡村旅游不能少了民宿产业。南部山区现有民宿104家,通过联审的民宿39家,西营街道成功创建山东省旅游民宿集聚区,九如山“阅木山居”民宿获评国家甲级民宿。目前,南部山区民宿年接待游客达5.5万人、营业收入2200余万元。

特色农业

带动村集体和村民增收

南部山区以特色农业带动乡村振兴,投入6000余万元,建成高而核桃园村、仲宫西泉泸村等精品农业园区,新增设施农业面积6万余平方米。

南部山区仲宫街道高而核桃园村拥有独具特色的自然优势,村里的居民依靠传统核桃种植为生,这里建设了8座现代化智能温室大棚,采用了智能化设施,并配备了专业技术人员进行管理。“大棚项目每年能给村集体增收14.5万余元,带动村民就业。”核桃园村党支部书记介绍说,智能温室大棚项目改变了村内原有的产业形式,增加了村集体收入,打出了“高山蔬菜”品牌。

与核桃园村类似,仲宫西泉泸村建设智能温室大棚6个,填补了仲宫街道发展大规模现代高效农业空白。产品有立体式基质培生菜、A字架基质培油菜、雾培西红柿等10余种栽培方式,通过寻找栽培方式最优解、延长生长期等方式,能够显著提高作物产量,提高种植茬数,提高经营收入。

潘家场村位于南部山区锦绣川,四面皆山,丘壑纵横,是一个典型的无资源优势、无地域优势、无产业优势的“三无”山村。但就是这样一个“三无”村,却在短短几年时间里通过金银花产业种出了“金山银山”,村集体由空壳村实现年收入30万元。

据了解,南部山区推广猕猴桃、中草药等特色种植面积突破万亩,其中以锦绣川为核心,发展种植金银花2000余亩,年总产干花突破5万斤,总收入400余万元,带动村集体增收20—30万元,村民增收约3000元。

宜居生态

泉源、绿肺功能日益增强

除了推动农文旅融合发展,打造特色农业,南部山区还聚焦生态宜居,让乡村环境不断优化提升。

南部山区的基础设施不断完善,有史以来投资最大,贯通济泰,融交通旅游功能于一体的省道103线“最美旅游”公路实现通车,宽阔道路与蓝天白云、山水风光相映生辉,极大便利了南部山区的发展。

与此同时,济南绕城高速南线改扩建工程南山段已全部完成拆迁协议签订,“高快一体”交通网络加快形成。济枣高铁南山段工程已完成征地补偿协议签订和征地组卷上报工作,项目建成对促进农文旅产业发展具有重要作用,南部山区将迈入“高铁时代”。

走进南部山区,清新的空气,整洁的柏油路,干净的农家小院,犹如置身于一幅优美的风景画中。为建设美丽乡村,南部山区投入2000万元,打造串联柳埠街道突泉村、东坡村等10个村的乡村振兴齐鲁样板示范区。加快仲宫街道凤凰谷片区城中村改造项目,倒排工期推进规划设计、拆迁安置、征地供地等工作,力争10月底实现安置房一期开工建设。

南部山区在人居环境整治中因地制宜,进行了有益的创新,有效解决了一些难题。比如弱电线缆难整治的问题,西营街道以秦口峪村为试点,集中采购了一批绑扎器,对“空中蜘蛛网”进行集中清理,村内线缆规范有序,村容村貌明显提升。

此外,南部山区新增造林和森林抚育面积2.1万亩,森林覆盖率连续8年居全市首位。打造琵琶泉等20处泉水景观,省控地表水质考核指标连续2年排名全省首位,泉源、绿肺功能日益增强。

党建引领

乡村振兴成果更加巩固

一直以来,南部山区坚持党管农村,持续巩固农村基层党组织的领导地位,不断以新探索、新作为书写党建引领乡村治理的绿色答卷。南部山区建强基层党组织,打造示范村92个,创优村155个,强基村转化率动态保持在100%。创建潘家场村“党建引领金银花开”等18个党建特色品牌。

在培养人才队伍上,南部山区吸引343名专业人才、经济能手等回村任职,其中94人担任村主职干部。出台《南部山区拔尖农业乡土人才评选管理办法(试行)》,培育13位“南山乡土博士”。

南部山区积极推进“万人下乡、千村提升”工程,58家企业参与乡村振兴,制定村企共富计划168个;做强“第一书记产业联盟”,开展公益直播带货10余场,带动农产品销售600余万元,村集体收入50万元以上的村达到101个。

此外,为使得脱贫成果更加巩固,南部山区不断强化有效衔接,健全完善防返贫动态监测和帮扶机制,设立扶贫专岗2618个、公益岗332个,每年发放岗位补贴947万元。用足用好乡村振兴衔接资金,近三年累计投入2.4亿元,高标准谋划实施康养民宿、设施农业等43个乡村振兴产业项目。2023年脱贫享受政策户(含监测户)3596户、6480人,人均收入达1.58万元,同比增长13.04%。