薪火相传 保家卫国

一个四代身着戎装的家庭

点击查看原图

点击查看原图

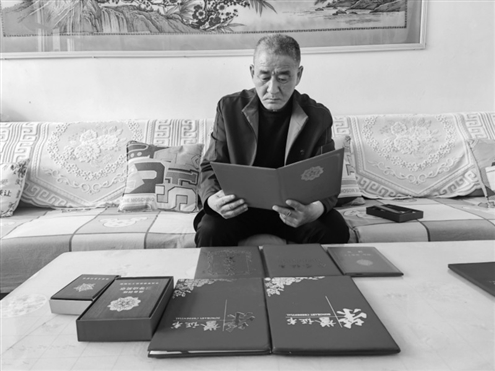

于涛在整理家里的荣誉证书

点击查看原图

点击查看原图 “一人当兵,全家光荣。”对于聊城市东阿县牛角店镇陶嘴村的于涛家庭来说,却是“全家当兵,全家光荣”。在大半个世纪的岁月里,一家四代人先后穿上军装,走上了保家卫国之路,这是血脉的传承,更是家国情怀的延续。近日,山东商报·速豹新闻网记者走进于涛家,听于涛讲述全家四代人“情系军营、矢志报国”的故事,感受这份跨越70多年的荣光。

◎山东商报·速豹新闻网记者 于大龙 程运洋

受祖父影响 家人相继参军

于涛讲述,他的祖父于恒章是这个家庭的第一代军人。1947年,于恒章响应号召参军入伍。入伍后,于恒章随部队参加了解放平阴等多场战役,他身上忠诚使命、英勇战斗的精神,鼓舞了一代代于家后人。

1968年3月,于涛的父亲于加云初中毕业后参军入伍,因其在当时有文化能识字,就担任了部队卫生员。1969年3月,于加云随部队到山区修筑国防工事,为了尽快完成任务,战友们两两用筐抬土,他用麻袋背,一个人完成两个人的工作量。因其在工作中不怕苦不怕累,完成任务出色,同年10月,于加云加入中国共产党。于加云所在部队的施工地点位于山区,又是修筑坑道,全天处于阴暗潮湿的环境中,再加上水土不服,后来他患上了胃病。为了不给部队增加负担,于加云主动退伍返乡。

于加云虽然退伍了,但他对部队的热爱丝毫未减。“保家卫国才是男儿本色,男孩子就要去当兵锻炼,报效国家。”这是于加云经常说的话,在他的感召下,于涛兄弟三人长大后相继参军入伍。1986年12月,于涛的哥哥于滨入伍。1991年12月,于涛的弟弟于波参军入伍。

吃苦实干 不忘初心

于涛介绍,他是在1989年3月参军入伍,应征到原武警交通某支队服役。新兵集训结束后,于涛随部队开赴太行山区修筑河北省天走线公路。因工作条件受限,装卸沙土石料、打山洞、上山运送炸药等完全靠人工,但于涛不怕苦不怕累,对分配的任务总是保质保量高效完成,多次受到表扬。有一次,于涛所在的中队担负起修桥所用石料的搬运任务,当于涛背着一块石头临近到达运送点时,因脚下踩到一块小石头,不慎摔倒,腰被石头砸伤,住进了医院。自此,于涛因身体受伤无法从事过重的体力劳动。1991年12月,于涛退伍返乡。

退伍回乡后,于涛也不忘为家乡作贡献,他先后担任了乡村振兴联络员、沿河新村民兵连连长、牛角店镇社会组织联合会会员和沿河新村陶嘴网格村党支部书记。2021年8月,于涛被东阿县委、县政府授予了“优秀兵支书”;2023年,于涛被评为“最美拥军人物”。“春节前,老于自己垫了5000块钱给俺们村换上了路灯,让俺们过了个亮堂年。”陶嘴村村民张拥庆告诉记者。

担任陶嘴网格村党支部书记以来,于涛充分发挥“退伍不褪色,换装不换志”的军人本色,在平凡岗位上当好“服务兵”和“知心人”。“我是一名来自老百姓的兵,虽然脱下了军装,但在部队锻炼培养的吃苦实干精神不能丢,全心全意为人民服务的初心不能忘。”于涛说。

儿子当兵 第四代军人

2018年9月,于涛的儿子于越应征到某集团军某旅服役,成为了家里的第四代军人。

于越服役的连队曾经被授予“制空猎手”荣誉称号,为了个人能够和优秀连队相匹配,入伍后的于越刻苦认真,入伍仅3年就成为当时连队里最年轻的发射班长,并先后被评为“四有”优秀士兵、“四有”优秀军士,多次荣获嘉奖。2023年初,于越成为连队新装备发射专业的“首席教练员”,被誉为“制空猎手连”新一代“擎旗手”。同年12月,于越荣立平时个人战备训练三等功。

于涛一家四代参军报国的事迹在当地成为美谈,他们家的红色家风不仅在家中传承,还扩散到周边四邻。每年的征兵季,于涛都义务充当起了村里的宣传员,鼓舞村里的青年人积极参兵,在陶嘴村,几乎每年都有年轻人步入军营。

四代人,在不同的时代选择投身军营,有着相同的家国情怀,用同样的信念和忠诚谱写着献身国防、奉献社会的军旅华章。“我已经和儿子约定,今年春节时,打个擂台赛。我在村里,他在部队,看看到年底俺爷儿俩谁干得更好,谁取得的成绩更多。”于涛说。

◎山东商报·速豹新闻网记者 于大龙 程运洋

受祖父影响 家人相继参军

于涛讲述,他的祖父于恒章是这个家庭的第一代军人。1947年,于恒章响应号召参军入伍。入伍后,于恒章随部队参加了解放平阴等多场战役,他身上忠诚使命、英勇战斗的精神,鼓舞了一代代于家后人。

1968年3月,于涛的父亲于加云初中毕业后参军入伍,因其在当时有文化能识字,就担任了部队卫生员。1969年3月,于加云随部队到山区修筑国防工事,为了尽快完成任务,战友们两两用筐抬土,他用麻袋背,一个人完成两个人的工作量。因其在工作中不怕苦不怕累,完成任务出色,同年10月,于加云加入中国共产党。于加云所在部队的施工地点位于山区,又是修筑坑道,全天处于阴暗潮湿的环境中,再加上水土不服,后来他患上了胃病。为了不给部队增加负担,于加云主动退伍返乡。

于加云虽然退伍了,但他对部队的热爱丝毫未减。“保家卫国才是男儿本色,男孩子就要去当兵锻炼,报效国家。”这是于加云经常说的话,在他的感召下,于涛兄弟三人长大后相继参军入伍。1986年12月,于涛的哥哥于滨入伍。1991年12月,于涛的弟弟于波参军入伍。

吃苦实干 不忘初心

于涛介绍,他是在1989年3月参军入伍,应征到原武警交通某支队服役。新兵集训结束后,于涛随部队开赴太行山区修筑河北省天走线公路。因工作条件受限,装卸沙土石料、打山洞、上山运送炸药等完全靠人工,但于涛不怕苦不怕累,对分配的任务总是保质保量高效完成,多次受到表扬。有一次,于涛所在的中队担负起修桥所用石料的搬运任务,当于涛背着一块石头临近到达运送点时,因脚下踩到一块小石头,不慎摔倒,腰被石头砸伤,住进了医院。自此,于涛因身体受伤无法从事过重的体力劳动。1991年12月,于涛退伍返乡。

退伍回乡后,于涛也不忘为家乡作贡献,他先后担任了乡村振兴联络员、沿河新村民兵连连长、牛角店镇社会组织联合会会员和沿河新村陶嘴网格村党支部书记。2021年8月,于涛被东阿县委、县政府授予了“优秀兵支书”;2023年,于涛被评为“最美拥军人物”。“春节前,老于自己垫了5000块钱给俺们村换上了路灯,让俺们过了个亮堂年。”陶嘴村村民张拥庆告诉记者。

担任陶嘴网格村党支部书记以来,于涛充分发挥“退伍不褪色,换装不换志”的军人本色,在平凡岗位上当好“服务兵”和“知心人”。“我是一名来自老百姓的兵,虽然脱下了军装,但在部队锻炼培养的吃苦实干精神不能丢,全心全意为人民服务的初心不能忘。”于涛说。

儿子当兵 第四代军人

2018年9月,于涛的儿子于越应征到某集团军某旅服役,成为了家里的第四代军人。

于越服役的连队曾经被授予“制空猎手”荣誉称号,为了个人能够和优秀连队相匹配,入伍后的于越刻苦认真,入伍仅3年就成为当时连队里最年轻的发射班长,并先后被评为“四有”优秀士兵、“四有”优秀军士,多次荣获嘉奖。2023年初,于越成为连队新装备发射专业的“首席教练员”,被誉为“制空猎手连”新一代“擎旗手”。同年12月,于越荣立平时个人战备训练三等功。

于涛一家四代参军报国的事迹在当地成为美谈,他们家的红色家风不仅在家中传承,还扩散到周边四邻。每年的征兵季,于涛都义务充当起了村里的宣传员,鼓舞村里的青年人积极参兵,在陶嘴村,几乎每年都有年轻人步入军营。

四代人,在不同的时代选择投身军营,有着相同的家国情怀,用同样的信念和忠诚谱写着献身国防、奉献社会的军旅华章。“我已经和儿子约定,今年春节时,打个擂台赛。我在村里,他在部队,看看到年底俺爷儿俩谁干得更好,谁取得的成绩更多。”于涛说。