从“百草园”到“三味书屋”

山师这群大学生的创业目光锁定植物与昆虫

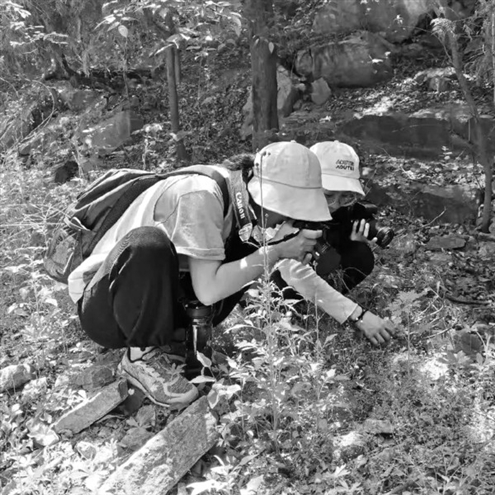

深度体验大自然,让生物多样性以更具象的形式呈现

点击查看原图

点击查看原图

做孩子们自然教育的引路人

点击查看原图

点击查看原图

不少知识来源于书本,缺乏感受和体验

点击查看原图

点击查看原图

自然教育面临新形势、新机遇

点击查看原图

点击查看原图 “五月斯螽动股,六月莎鸡振羽。七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下。”三千多年前,中华民族文化的元典《诗经》中最早出现并记载了“昆虫文学”。在日出而作、日落而息的时代,人们以此来判断季节的更替。古人也许想象不到,在当今社会,昆虫已经成为自然教育领域中一种新兴的研究课题和学习课程。越来越多的年轻人加入到这个领域之中,他们大多毕业于名校的植物学、动物学或昆虫学专业,在同步开发自然教育课程中进行创新创业,在钢筋水泥的城市之中构建相互连通的生态之网。

◎文/图 山东商报·速豹新闻网记者 张舒

001号员工

这是一只成年的斑透翅蝉,三四厘米长,身体黝黑锃亮闪着金属般的光泽……前几年,看到“虫子”还会发出惊声尖叫的孙月月,如今正凑近仔细观察并记录着一只斑透翅蝉的蜕变过程。9岁的她是济南自然教育机构“自然常青”的一名小会员,她的自然教育导师叫“苍耳”。

“90”后姑娘“苍耳”是山东师范大学生命科学学院的一名在读研究生,与她的本名周俊红相比,同学、老师和小学员们,都更喜欢称呼她给自己起的这个自然名——“苍耳”。大四面临毕业时,她在老师张振国的引荐下,参与了当时学院里一个名为“自然常青”的公益社团。社团成员大多是学院大一或大二的学生,利用周末或寒暑假的时间,组织小学生前往市区内的公园、动物园,观察和认识这些动植物的特点。

加入社团后,在周俊红的“朋友圈”里,关于“自然常青”的内容逐渐多了起来。“在和孩子们的接触中,我发现身边对动植物如数家珍的孩子其实有很多,他们有着强烈的求知欲和学习能力,但知识的来源往往是通过书本或影视资料,缺乏用感官感受自然的体验。”与此同时,周俊红关注到“自然缺失症”,“意思是说,生活在城市的孩子受到电子产品的吸引及城市化发展的影响,缺乏足够的和自然接触的机会,进而产生了一系列的身体和心理问题,同时,自然保护也会因为缺乏支持者而陷入困境。”而与城市儿童户外活动明显减少相对的,是80后、90后家长对自然美育这种新育儿观的认可。此外,“双减”等教育政策的发布,国家对生物多样性保护的推进,让周俊红感受到自然教育发展的新形势、新机遇。

2020年夏天,大四毕业两个月的周俊红在老家收到了老师张振国的电话,邀请她一起创立公司,发展自然教育行业。与此同时,张振国还提出了一个建议,让她继续考研,既是对专业能力的提升,同时也是行业未来发展的需要。3个月后,周俊红成功上岸,继续攻读本校原专业的硕士学位;同时,她进入刚刚创立的山东自然常青文化传播有限公司(以下简称“自然常青”),成为公司的001号员工。

灯塔与光

“带头大姐”是杨文昊对周俊红的昵称,周俊红则调侃杨文昊为“卷柏师弟”。今年还在读大四的杨文昊早早拿到了山师大保研的offer,作为“自然常青”核心成员之一,他的自然名就叫“卷柏”。

中科院植物研究所、云南大学、南京农业大学……今年10月份,杨文昊收到多家院校研究生免推约函,其中不乏211高校,在一众学校抛出的橄榄枝中,他最终选择了本校保研。杨文昊说,导师张振国、自然常青、新领域创业……每一个因素都无比吸引他,让他看好这个行业的未来。

“我不是传统意义上的‘学霸’。”这是杨文昊对自己的定义,“更贴切地说,我是家长们眼中特立独行的小孩。”这个00后济南“精神小伙儿”出生于教师世家,家族中四代人从事教育行业。“但我不喜欢学习,整天调皮捣蛋,是让学校和家长头疼的小孩,同学们眼中的‘差生’。”

然而,这个谁都管不了的“差生”,内心中却有自己的一方天地和抱负。自懂事儿起,杨文昊对植物便充满兴趣。小学时,同龄的孩子们看动画片的年纪,他喜欢BBC关于植物的纪录片,一集内容反反复复就是看不够;上了初中,同学们相互传阅的漫画和武侠小说他统统不感兴趣,自己抱着一拃厚的生物百科全书沉浸其中,读得痴迷。

进入高中后,次次考试成绩垫底的杨文昊逐渐感觉到自己和同学们成绩上的差距。更让他感到痛苦的是,不少关于植物学的论文或著作是外文原版,“那时候意识到,自己以前不注重学业的行为是多么幼稚。”为了继续钻研自己热爱的植物学,高中三年杨文昊铆足了劲儿埋头苦读。最终,杨文昊“逆袭”成功取得589分的高考成绩,执拗的杨文昊毫不犹豫地填报了山师大的生命科学学院,选择植物学专业。

他说,自然常青对于他的意义,就像“灯塔与光”。“对现在的孩子们来说,学知识的时间很多,但疯玩的机会很珍贵。尤其是城市里的孩子,能够每周有一次机会深度体验大自然,让生物多样性以更具象的形式呈现在大家面前。自然常青就是要做孩子们自然教育的领路人,注重培养启蒙时期的科学素养,滋养和引导兴趣爱好,像灯塔一样照亮孩子们的成长之路。”杨文昊感叹,自己小时候常被大人吐槽“打破砂锅问到底”,“如果当时能接触到这样的资源,会少走很多弯路,该有多么幸福!”

播种的人

“发达国家盛行的‘森林教育’起源于北欧,在不同的地区或国家也被称为自然教育、野外教育、环境教育等。中国的自然教育是近几年才产生的一个新共识,仍处于萌芽发展阶段。”张振国是山东师范大学生命科学学院硕士生导师,也是最早提出将自然教育商业化并鼓励学生以此进行自主创业的老师。

2020年8月,“自然常青”公司成立,彼时包括张振国、周俊红在内,公司的核心成员不足10人;如今,随着像杨文昊一样的“00”员工的加入为公司注入了新生力量。最初,张振国对“自然常青”的定位是推广基础教育+自然教育,“一开始的课程设计倾向于昆虫知识的儿童科普,活动的受欢迎程度超出我的想象。”张振国说,有时户外活动赶上降温、下雨,却丝毫抵挡不住孩子对于自然的热情。后来,科普课程的延展面越来越宽,在昆虫学之外还涉猎植物学、动物学;活动范围也不再局限于济南本地。

“目前,国内自然教育类课程种类颇多,有以冬令营、夏令营形式开展的亲子旅行,包括环境保护、农耕实践等在内的户外自然体验课程,还有讲解自然知识的室内自然教育课。”张振国介绍,“从地域分布来看,北京、上海、浙江、福建等地的自然教育公司数量较多,运营体系也较成熟。例如,上海的自然教育师已经能做到持证上岗。”

近两年,张振国从未停下对行业的考察脚步,学习的同时他也发现目前社会机构提供的服务中存在不少问题,“市场规范性不足,内容良莠不齐,教育形式往往片段化,缺乏系统性和连续性。在理念构建、人才培养等方面也多有不足之处。”借鉴以上经验,在“自然常青”初创阶段,张振国非常注重对自然导师的培养,同时,他鼓励学生主编课程教材,具备自主知识产权;研发文创项目,吸引全国乃至全球粉丝及专业人士的关注;与政府部门和企业合作科考项目,提高公司的抗风险能力,寻求多元化发展。

今年,“自然常青”的公司营收接近500万元,完成了对山东省内1800余种昆虫多样性的调查,科研项目范围从本地走向了黄河流域,公众号受众覆盖全国33个省份和10个海外国家……作为当初那个“播种的人”,张振国希望自然教育在孩子们心中生根发芽,让这个新兴行业找到发展的沃土。

◎文/图 山东商报·速豹新闻网记者 张舒

001号员工

这是一只成年的斑透翅蝉,三四厘米长,身体黝黑锃亮闪着金属般的光泽……前几年,看到“虫子”还会发出惊声尖叫的孙月月,如今正凑近仔细观察并记录着一只斑透翅蝉的蜕变过程。9岁的她是济南自然教育机构“自然常青”的一名小会员,她的自然教育导师叫“苍耳”。

“90”后姑娘“苍耳”是山东师范大学生命科学学院的一名在读研究生,与她的本名周俊红相比,同学、老师和小学员们,都更喜欢称呼她给自己起的这个自然名——“苍耳”。大四面临毕业时,她在老师张振国的引荐下,参与了当时学院里一个名为“自然常青”的公益社团。社团成员大多是学院大一或大二的学生,利用周末或寒暑假的时间,组织小学生前往市区内的公园、动物园,观察和认识这些动植物的特点。

加入社团后,在周俊红的“朋友圈”里,关于“自然常青”的内容逐渐多了起来。“在和孩子们的接触中,我发现身边对动植物如数家珍的孩子其实有很多,他们有着强烈的求知欲和学习能力,但知识的来源往往是通过书本或影视资料,缺乏用感官感受自然的体验。”与此同时,周俊红关注到“自然缺失症”,“意思是说,生活在城市的孩子受到电子产品的吸引及城市化发展的影响,缺乏足够的和自然接触的机会,进而产生了一系列的身体和心理问题,同时,自然保护也会因为缺乏支持者而陷入困境。”而与城市儿童户外活动明显减少相对的,是80后、90后家长对自然美育这种新育儿观的认可。此外,“双减”等教育政策的发布,国家对生物多样性保护的推进,让周俊红感受到自然教育发展的新形势、新机遇。

2020年夏天,大四毕业两个月的周俊红在老家收到了老师张振国的电话,邀请她一起创立公司,发展自然教育行业。与此同时,张振国还提出了一个建议,让她继续考研,既是对专业能力的提升,同时也是行业未来发展的需要。3个月后,周俊红成功上岸,继续攻读本校原专业的硕士学位;同时,她进入刚刚创立的山东自然常青文化传播有限公司(以下简称“自然常青”),成为公司的001号员工。

灯塔与光

“带头大姐”是杨文昊对周俊红的昵称,周俊红则调侃杨文昊为“卷柏师弟”。今年还在读大四的杨文昊早早拿到了山师大保研的offer,作为“自然常青”核心成员之一,他的自然名就叫“卷柏”。

中科院植物研究所、云南大学、南京农业大学……今年10月份,杨文昊收到多家院校研究生免推约函,其中不乏211高校,在一众学校抛出的橄榄枝中,他最终选择了本校保研。杨文昊说,导师张振国、自然常青、新领域创业……每一个因素都无比吸引他,让他看好这个行业的未来。

“我不是传统意义上的‘学霸’。”这是杨文昊对自己的定义,“更贴切地说,我是家长们眼中特立独行的小孩。”这个00后济南“精神小伙儿”出生于教师世家,家族中四代人从事教育行业。“但我不喜欢学习,整天调皮捣蛋,是让学校和家长头疼的小孩,同学们眼中的‘差生’。”

然而,这个谁都管不了的“差生”,内心中却有自己的一方天地和抱负。自懂事儿起,杨文昊对植物便充满兴趣。小学时,同龄的孩子们看动画片的年纪,他喜欢BBC关于植物的纪录片,一集内容反反复复就是看不够;上了初中,同学们相互传阅的漫画和武侠小说他统统不感兴趣,自己抱着一拃厚的生物百科全书沉浸其中,读得痴迷。

进入高中后,次次考试成绩垫底的杨文昊逐渐感觉到自己和同学们成绩上的差距。更让他感到痛苦的是,不少关于植物学的论文或著作是外文原版,“那时候意识到,自己以前不注重学业的行为是多么幼稚。”为了继续钻研自己热爱的植物学,高中三年杨文昊铆足了劲儿埋头苦读。最终,杨文昊“逆袭”成功取得589分的高考成绩,执拗的杨文昊毫不犹豫地填报了山师大的生命科学学院,选择植物学专业。

他说,自然常青对于他的意义,就像“灯塔与光”。“对现在的孩子们来说,学知识的时间很多,但疯玩的机会很珍贵。尤其是城市里的孩子,能够每周有一次机会深度体验大自然,让生物多样性以更具象的形式呈现在大家面前。自然常青就是要做孩子们自然教育的领路人,注重培养启蒙时期的科学素养,滋养和引导兴趣爱好,像灯塔一样照亮孩子们的成长之路。”杨文昊感叹,自己小时候常被大人吐槽“打破砂锅问到底”,“如果当时能接触到这样的资源,会少走很多弯路,该有多么幸福!”

播种的人

“发达国家盛行的‘森林教育’起源于北欧,在不同的地区或国家也被称为自然教育、野外教育、环境教育等。中国的自然教育是近几年才产生的一个新共识,仍处于萌芽发展阶段。”张振国是山东师范大学生命科学学院硕士生导师,也是最早提出将自然教育商业化并鼓励学生以此进行自主创业的老师。

2020年8月,“自然常青”公司成立,彼时包括张振国、周俊红在内,公司的核心成员不足10人;如今,随着像杨文昊一样的“00”员工的加入为公司注入了新生力量。最初,张振国对“自然常青”的定位是推广基础教育+自然教育,“一开始的课程设计倾向于昆虫知识的儿童科普,活动的受欢迎程度超出我的想象。”张振国说,有时户外活动赶上降温、下雨,却丝毫抵挡不住孩子对于自然的热情。后来,科普课程的延展面越来越宽,在昆虫学之外还涉猎植物学、动物学;活动范围也不再局限于济南本地。

“目前,国内自然教育类课程种类颇多,有以冬令营、夏令营形式开展的亲子旅行,包括环境保护、农耕实践等在内的户外自然体验课程,还有讲解自然知识的室内自然教育课。”张振国介绍,“从地域分布来看,北京、上海、浙江、福建等地的自然教育公司数量较多,运营体系也较成熟。例如,上海的自然教育师已经能做到持证上岗。”

近两年,张振国从未停下对行业的考察脚步,学习的同时他也发现目前社会机构提供的服务中存在不少问题,“市场规范性不足,内容良莠不齐,教育形式往往片段化,缺乏系统性和连续性。在理念构建、人才培养等方面也多有不足之处。”借鉴以上经验,在“自然常青”初创阶段,张振国非常注重对自然导师的培养,同时,他鼓励学生主编课程教材,具备自主知识产权;研发文创项目,吸引全国乃至全球粉丝及专业人士的关注;与政府部门和企业合作科考项目,提高公司的抗风险能力,寻求多元化发展。

今年,“自然常青”的公司营收接近500万元,完成了对山东省内1800余种昆虫多样性的调查,科研项目范围从本地走向了黄河流域,公众号受众覆盖全国33个省份和10个海外国家……作为当初那个“播种的人”,张振国希望自然教育在孩子们心中生根发芽,让这个新兴行业找到发展的沃土。