残章断篇“随意堆叠”,非书胜于书非画胜于画……

千载锦灰 匠心堆“旧”

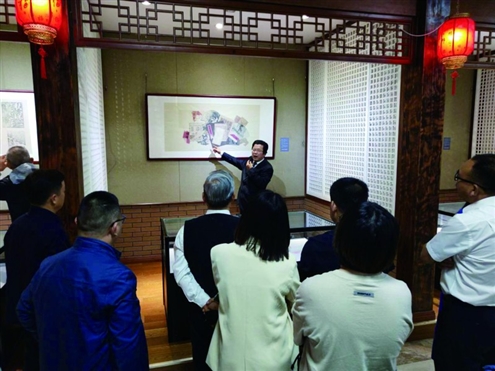

耿学知将锦灰堆的起源、发展及传承创新的故事讲得引人入胜

点击查看原图

点击查看原图

看似随意而就的锦灰堆,其实集众多艺术于一身

点击查看原图

点击查看原图 “颠倒横斜任意铺,半页仍存半页无。莫道几幅残缺处,描来不易得相符。”若用一首诗来形容“锦灰堆”,自然非此诗莫属。

作为中国画的一种特殊画法,锦灰堆以破碎、翻卷、撕裂、烟熏等古旧样貌,在看似不经意之间匠心独具,给人一种古朴典雅、雅气横生的感觉,被誉为“非书胜于书、非画胜于画”。10月15日,在山东省文化馆二楼非遗展厅,锦灰堆技艺第四代传承人耿学知,向山东商报·速豹新闻网记者讲述了锦灰堆的历史起源、发展历程、文化内涵以及传承创新的故事,娓娓道来中,仿若穿越到文人雅士的书房中一般,意境与乐趣盎然而来。

◎文/图 山东商报·速豹新闻网记者 刘庆英

“破”是最大特点

各具风格的四条屏、唯美雅致的折扇、精美细致的看盘摆件、一代代传承人的经典代表作……走进山东省文化馆二楼非遗展厅,触目所及皆是悬挂、摆设的各色锦灰堆作品,一股古色古香、古朴典雅而又妙趣横生的气息扑面而来。

卷曲的字纸书画、残破的报章杂志、泛黄的信笺印章……看似随意堆叠而又颇具匠心,细细观摩,沉浸其中,让人仿佛置身文人雅士的书房中一般。

“看上去像是字纸篓打翻了,所以锦灰堆又叫‘打翻字纸篓’。”耿学知介绍说,锦灰堆起源于元代,距今已有800多年的历史,是一种将破碎不全的书画、拓片、古书等文房雅物,以手工绘制的方式创作成堆叠效果的艺术形式。

相传,元代画家钱选一次酒后,将桌上所剩虾壳、蟹脚、鸡翎、莲房等物画出,画名锦灰堆,后来锦灰堆就被用作描绘文人书房常见的杂物残片,如古旧字画、废旧拓片、青铜器拓片、瓦当拓片、虫蛀的古书、废弃的画稿以及扇面信札等。

“锦灰堆的突出特征可概括为一个‘破’字,种种杂物都呈现出破碎、撕裂、火烧、沾污、烟熏、翻卷等古旧样貌,因此又名百岁图、八破图、集破等。”据耿学知介绍,“八”代表多、富的含义,“破”虽指破旧之物,却同时有破碎自珍的含义,破碎则代表岁岁平安以及越破旧艰难,生命力越强的一种信念。

看似随意而就的锦灰堆,其实包罗万象、集众多艺术于一身。“绘制锦灰堆不仅要善写真、草、隶、篆等书法,还要善画花鸟鱼虫、山水人物,并且还要掌握碑拓、篆刻等技法。”耿学知如数家珍般地道来,锦灰堆不仅意趣盎然,还具有极高的艺术价值、收藏价值,因此,2013年,锦灰堆被评为山东省级非物质文化遗产。

传承中创新

说起锦灰堆,耿学知如数家珍,历史来源、发展历程等信手拈来、随口即出,言谈间满溢着对锦灰堆的热爱和推崇。

作为锦灰堆技艺第四代传承人,1973年出生于淄博周村的耿学知,自幼便跟随父亲学习国画和书法,1998年开始学习“锦灰堆”创作,至今已二十余年。

为了画好一幅锦灰堆,耿学知每天要工作10个小时。在他看来,要想画好锦灰堆没有捷径,只有靠长期练习,至少要十年才能基本掌握。“有时一片残片需要染十几遍,构图也比一般的山水、花鸟画严谨,绘制的几何图形,更是差之毫厘,谬以千里,往往一个小失误就导致整幅作品报废。”

“锦灰堆大都以实物为主,创作时还要进行严谨的考证。”耿学知举例说,比如一个民国时期的信封,在创作前先要搞清楚当时信封的样式、字体的书写以及落款地址的称谓等。因此,在创作锦灰堆的路上,翻阅古籍,去古玩店、博物馆等地去寻找、对比、考证,对于耿学知来说已是寻常事。耿学知说,锦灰堆创作不是一朝一夕、一蹴而就的事情,而是需要几十年如一日的坚持不懈。“简单点的作品需要20天左右,复杂些的则需要几个月甚至更长的时间。”

从古至今,锦灰堆创作的风格各异。而集各家所长,融入主题,让作品不仅有艺术性,还含有思想性,这便是耿学知的创作风格。

多年来,耿学知在传承的基础上尝试着对锦灰堆进行创新,为作品赋予了主题,对传统配色及构图方式做了些改变,还融入了青花瓷瓶、蓝印花布等元素。比如《天下第一村周村》《玉兔迎春》《光辉历程》等作品,就是耿学知结合当下热点进行的创作,主题鲜明,让人回味无穷。

在锦灰堆发展的历史长河中,2020年,是一个值得铭记的年份。那一年,耿学知将断代近百年的锦灰堆瓷器烧制成功,填补了锦灰堆在瓷器上的空白。

最大的心愿

耿学知深知,锦灰堆的意义不仅限于艺术和收藏价值,还具有重要的历史研究价值。

“锦灰堆大都以实物为主进行创作,在历史的长河中,这些实物有的已不复存在,而通过锦灰堆所描绘的对象就可以知道这些实物当初的样子,也可以通过这些绘制的实物来考证当时社会的文化、历史、政治、经济状况等。”耿学知举例说道,比如清道光时期六舟的百岁图中有两个俄罗斯的钱币拓片,由此可见,中国在道光时期就和俄罗斯有频繁的经济往来。“清乾隆时期的粉彩瓷盘中绘有龙的图案,这与南宋陈容的九龙图相吻合,由此可知九龙图对画家们的影响力和九龙图流失海外的时间为乾隆以后。”

因为懂得,所以更加珍惜。多年来,为了更好地传承和发扬锦灰堆艺术,耿学知一直在努力着,一边致力于研究、绘制锦灰堆,一边积极拓宽渠道,发展和复原锦灰堆相关工艺品,尝试将锦灰堆由非遗项目发展成文化产业。为此,他不惜关闭了经营多年的广告公司。2011年,耿学知锦灰堆艺术工作室迁至周村古商城景区,以展览馆的形式,向来来往往的人们推广锦灰堆。

在山东省文化馆二楼非遗展厅的锦灰堆作品里,许多是耿学知临摹的前辈作品。“其中大部分都收藏在美国波士顿美术博物馆里,有些四条屏只遗存2条。”耿学知仔细研究原创者的风格,予以临摹、补充,展览出来,让众人都能得以一饱眼福,也是对锦灰堆的一种发扬。

然而,锦灰堆对创作者书画功夫等综合素质的高要求,决定了其创作的难度之大,耗时之长,也决定了其“高冷的气质”,再加上人们对锦灰堆认知度比较低,因此,锦灰堆的未来传承,也便成了横亘在耿学知心上的一个问题。为此,耿学知也不停地在努力着,开展研学活动,线上开班授课,到高校举行讲座……所做一切,不过是为了将千年锦灰堆继续传承并发扬光大。

“创作难度大,再加上短时间难见成效,对于年轻人来说,能沉下心来学习钻研的太少了。”耿学知坦言,曾经有两个美术学院的学生拜师学艺,但不出一个月就打了退堂鼓。

如今,找到精通绘画、书法、篆刻等各种技艺,热爱锦灰堆并愿意沉下心来进行研究学习的传承人,让千年技艺继续发扬光大,已成耿学知最大的心愿。

作为中国画的一种特殊画法,锦灰堆以破碎、翻卷、撕裂、烟熏等古旧样貌,在看似不经意之间匠心独具,给人一种古朴典雅、雅气横生的感觉,被誉为“非书胜于书、非画胜于画”。10月15日,在山东省文化馆二楼非遗展厅,锦灰堆技艺第四代传承人耿学知,向山东商报·速豹新闻网记者讲述了锦灰堆的历史起源、发展历程、文化内涵以及传承创新的故事,娓娓道来中,仿若穿越到文人雅士的书房中一般,意境与乐趣盎然而来。

◎文/图 山东商报·速豹新闻网记者 刘庆英

“破”是最大特点

各具风格的四条屏、唯美雅致的折扇、精美细致的看盘摆件、一代代传承人的经典代表作……走进山东省文化馆二楼非遗展厅,触目所及皆是悬挂、摆设的各色锦灰堆作品,一股古色古香、古朴典雅而又妙趣横生的气息扑面而来。

卷曲的字纸书画、残破的报章杂志、泛黄的信笺印章……看似随意堆叠而又颇具匠心,细细观摩,沉浸其中,让人仿佛置身文人雅士的书房中一般。

“看上去像是字纸篓打翻了,所以锦灰堆又叫‘打翻字纸篓’。”耿学知介绍说,锦灰堆起源于元代,距今已有800多年的历史,是一种将破碎不全的书画、拓片、古书等文房雅物,以手工绘制的方式创作成堆叠效果的艺术形式。

相传,元代画家钱选一次酒后,将桌上所剩虾壳、蟹脚、鸡翎、莲房等物画出,画名锦灰堆,后来锦灰堆就被用作描绘文人书房常见的杂物残片,如古旧字画、废旧拓片、青铜器拓片、瓦当拓片、虫蛀的古书、废弃的画稿以及扇面信札等。

“锦灰堆的突出特征可概括为一个‘破’字,种种杂物都呈现出破碎、撕裂、火烧、沾污、烟熏、翻卷等古旧样貌,因此又名百岁图、八破图、集破等。”据耿学知介绍,“八”代表多、富的含义,“破”虽指破旧之物,却同时有破碎自珍的含义,破碎则代表岁岁平安以及越破旧艰难,生命力越强的一种信念。

看似随意而就的锦灰堆,其实包罗万象、集众多艺术于一身。“绘制锦灰堆不仅要善写真、草、隶、篆等书法,还要善画花鸟鱼虫、山水人物,并且还要掌握碑拓、篆刻等技法。”耿学知如数家珍般地道来,锦灰堆不仅意趣盎然,还具有极高的艺术价值、收藏价值,因此,2013年,锦灰堆被评为山东省级非物质文化遗产。

传承中创新

说起锦灰堆,耿学知如数家珍,历史来源、发展历程等信手拈来、随口即出,言谈间满溢着对锦灰堆的热爱和推崇。

作为锦灰堆技艺第四代传承人,1973年出生于淄博周村的耿学知,自幼便跟随父亲学习国画和书法,1998年开始学习“锦灰堆”创作,至今已二十余年。

为了画好一幅锦灰堆,耿学知每天要工作10个小时。在他看来,要想画好锦灰堆没有捷径,只有靠长期练习,至少要十年才能基本掌握。“有时一片残片需要染十几遍,构图也比一般的山水、花鸟画严谨,绘制的几何图形,更是差之毫厘,谬以千里,往往一个小失误就导致整幅作品报废。”

“锦灰堆大都以实物为主,创作时还要进行严谨的考证。”耿学知举例说,比如一个民国时期的信封,在创作前先要搞清楚当时信封的样式、字体的书写以及落款地址的称谓等。因此,在创作锦灰堆的路上,翻阅古籍,去古玩店、博物馆等地去寻找、对比、考证,对于耿学知来说已是寻常事。耿学知说,锦灰堆创作不是一朝一夕、一蹴而就的事情,而是需要几十年如一日的坚持不懈。“简单点的作品需要20天左右,复杂些的则需要几个月甚至更长的时间。”

从古至今,锦灰堆创作的风格各异。而集各家所长,融入主题,让作品不仅有艺术性,还含有思想性,这便是耿学知的创作风格。

多年来,耿学知在传承的基础上尝试着对锦灰堆进行创新,为作品赋予了主题,对传统配色及构图方式做了些改变,还融入了青花瓷瓶、蓝印花布等元素。比如《天下第一村周村》《玉兔迎春》《光辉历程》等作品,就是耿学知结合当下热点进行的创作,主题鲜明,让人回味无穷。

在锦灰堆发展的历史长河中,2020年,是一个值得铭记的年份。那一年,耿学知将断代近百年的锦灰堆瓷器烧制成功,填补了锦灰堆在瓷器上的空白。

最大的心愿

耿学知深知,锦灰堆的意义不仅限于艺术和收藏价值,还具有重要的历史研究价值。

“锦灰堆大都以实物为主进行创作,在历史的长河中,这些实物有的已不复存在,而通过锦灰堆所描绘的对象就可以知道这些实物当初的样子,也可以通过这些绘制的实物来考证当时社会的文化、历史、政治、经济状况等。”耿学知举例说道,比如清道光时期六舟的百岁图中有两个俄罗斯的钱币拓片,由此可见,中国在道光时期就和俄罗斯有频繁的经济往来。“清乾隆时期的粉彩瓷盘中绘有龙的图案,这与南宋陈容的九龙图相吻合,由此可知九龙图对画家们的影响力和九龙图流失海外的时间为乾隆以后。”

因为懂得,所以更加珍惜。多年来,为了更好地传承和发扬锦灰堆艺术,耿学知一直在努力着,一边致力于研究、绘制锦灰堆,一边积极拓宽渠道,发展和复原锦灰堆相关工艺品,尝试将锦灰堆由非遗项目发展成文化产业。为此,他不惜关闭了经营多年的广告公司。2011年,耿学知锦灰堆艺术工作室迁至周村古商城景区,以展览馆的形式,向来来往往的人们推广锦灰堆。

在山东省文化馆二楼非遗展厅的锦灰堆作品里,许多是耿学知临摹的前辈作品。“其中大部分都收藏在美国波士顿美术博物馆里,有些四条屏只遗存2条。”耿学知仔细研究原创者的风格,予以临摹、补充,展览出来,让众人都能得以一饱眼福,也是对锦灰堆的一种发扬。

然而,锦灰堆对创作者书画功夫等综合素质的高要求,决定了其创作的难度之大,耗时之长,也决定了其“高冷的气质”,再加上人们对锦灰堆认知度比较低,因此,锦灰堆的未来传承,也便成了横亘在耿学知心上的一个问题。为此,耿学知也不停地在努力着,开展研学活动,线上开班授课,到高校举行讲座……所做一切,不过是为了将千年锦灰堆继续传承并发扬光大。

“创作难度大,再加上短时间难见成效,对于年轻人来说,能沉下心来学习钻研的太少了。”耿学知坦言,曾经有两个美术学院的学生拜师学艺,但不出一个月就打了退堂鼓。

如今,找到精通绘画、书法、篆刻等各种技艺,热爱锦灰堆并愿意沉下心来进行研究学习的传承人,让千年技艺继续发扬光大,已成耿学知最大的心愿。