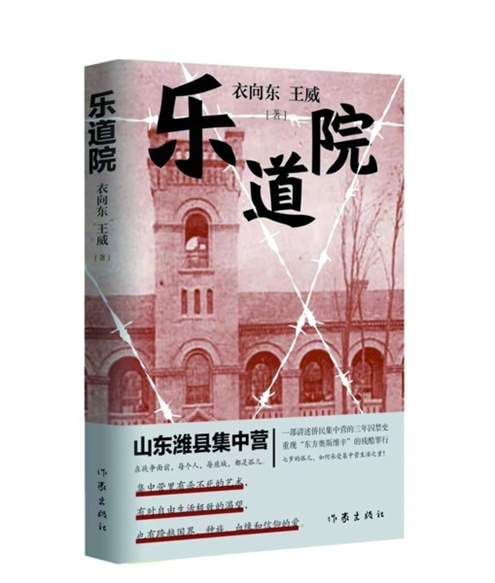

长篇小说《乐道院》出版

向世界讲述潍县集中营的故事

点击查看原图

点击查看原图 迄今已有140年历史的潍坊市乐道院潍县集中营旧址,为全国重点文物保护单位,被誉为“东方哈佛”,对东西方文明的交流、互鉴起到重要作用。今年,以乐道院潍县集中营内2000多名侨民真实故事为原型的长篇小说《乐道院》正式出版,揭露了侵华日军对侨民们所犯下的残酷罪行,讴歌潍县人民不怕牺牲救助集中营侨民的大爱精神。该书上市后引发广泛关注,近日,山东商报·速豹新闻网记者专访该书作者之一王威。

◎山东商报·速豹新闻网记者 朱德蒙

讲述乐道院潍县集中营的故事

提问:能请您先谈一下创作长篇小说《乐道院》的缘起吗?

王威:我原先工作的单位离乐道院不远,都在幽静的虞河边上。看着乐道院里那7处异域风格的建筑,我常想,这里发生过什么故事呢?后来,在国家文物局的支持下,潍坊市委、市政府对这些建筑进行了保护修缮,推出展览,我才逐渐了解这段历史。这里有美国、英国、加拿大、澳大利亚等国家的2000多名侨民作为囚徒,被日本法西斯关押了长达3年之久。这里真实记录了日本军国主义的凶残暴行,是人类伤痛的记忆。但发生在潍县集中营的故事,也彰显着陌生的国际侨民之间的爱、尊重与帮助,彰显着以潍县人民为代表的中国人民团结抵抗邪恶所表现出的人道主义、国际主义精神。这是80年前,西方侨民与潍县人民联合构建人类命运共同体的一个生动写照,一个鲜活案例。

了解得越多,越被这些故事打动。无论是奥运冠军利迪尔,还是潍县挑粪工张兴泰……都让我感到震撼。9岁时曾被关押于潍县集中营的美国人戴爱美女士在参加潍县集中营解放60周年纪念活动时说道:“在这里,一度充满绝望的地方,我看见英雄们播下希望。我在潍县学到了一生受用的功课——善与爱一定胜过恶。潍县塑造了我,潍县将永远存在我的心中。”

作为一名作家,我有责任、有义务将这段历史呈现出来,讲好这段故事,将潍坊人民、山东人民、中国人民爱好和平的理念传播出去。适逢衣向东老师来潍坊参观乐道院西方侨民集中营旧址,感动之余想以潍县集中营为主题创作一部长篇小说。他找到了我,约我合作。我认为这是一次很好的向前辈学习提升的机会。后来,就有了这部书。

提问:您认为,如何通过文学来传播中华优秀文化遗产呢?

王威:文化遗产是历史留给人类的财富。乐道院是典型的物质文化遗产,是法西斯暴行和中外人民和平互助的实物见证,具有很高的历史价值和教育意义,其建筑本身也有很高的艺术和科学价值。与其说传播优秀的文化遗产,我更愿意说传播优秀的中华传统文化。这里有很多途径,文学是其中的一方面。但文学有其独特地方,它可以更慢,可以表现得更细致,将人物性格刻画得更深刻。文学的传播也更持久更宽广,拥有超越时空的力量。

提问:您认为我们该如何“活化利用”重要文化遗产,比如说乐道院。

王威:在创作《乐道院》的过程中,因为查资料、采访等,我对如何让文化遗产的活化利用,也有过一些了解和思考。活化利用的前提,是文化遗产要活着,得精神,不能破破烂烂的,没有文化遗产的尊严。这方面潍坊市文化和旅游局做了大量工作,历年来积极争取到国家和省财政的专项资金,对齐长城、王尽美故居、十笏园古建筑群、乐道院潍县集中营旧址等国保省保单位进行了保护修缮,效果很好。活化利用的方式有很多,一个生动的展览,一场精彩的讲座,一次丰富的社教活动,一本专业或普及的著作,一件可以带回家的文创产品,以文化遗产为主题或背景的小说、散文、报告文学,舞蹈、音乐剧、话剧等舞台艺术或是电影、电视、动画等影视艺术等,都是对文化遗产很好的活化利用。

我想长篇小说《乐道院》出版发行,也是为文化遗产活化利用,为实力强品质优生活美的更好潍坊建设尽了一个本土作家的绵薄之力吧。

用自己的笔呈现潍坊的美

提问:书写过程中有遇到什么困难吗?

王威:展示一段80年前的往事,本身就不是一件容易的事情。集中营中涉及到的人物,年龄、性别、国籍、民族、信仰、教育背景、成长经历各个不同,相对封闭的空间,相对较长时间,又会放大这种不同。这对于作品主题、故事结构、人物情节、展开方式和节奏,都提出了很高的要求。我在创作中遇到了很多困难,比如史料不熟悉、人物性格把握不到位等问题。好在市里相关部门都全力支持这部小说创作,借这个机会也表示感谢,没有他们,就没有这部小说。

提问:广大基层写作者创作了大量弘扬本地文化的作品,他们尽己所能地去讴歌生活的这座城市。您认为您和这座城市及其文化之间的关联是什么?影响有哪些?

王威:潍坊自古就是文学重镇,文学发端较早。西周晚期铜鼎铭文即篇章押韵、声律琅琅;建安七子孔融徐斡辞彩雅翰,影响深远。至宋代范仲淹、欧阳修、富弼、苏轼、李清照诗文佳作迭出,余韵悠长。明清北海冯氏文学世家,“海岱七子”“诸城十老”“高密诗派”,诗词歌赋散曲杂剧蔚为大观。现当代涌现出王统照、臧克家、王愿坚、王希坚、冯毅之、莫言等作家、诗人和戏剧家。

我生在诸城、长在诸城,一直在潍坊从事专业创作,也主要写发生在潍坊的故事。我的第一篇获奖的小说《槐根》,就是写的小时候发生在诸城的故事。之后,我的一些中短篇小说,大多是围绕诸城的涓河展开,像获得泰山文学奖的《如果你看到易生在笑》,中短篇《雪夜》《蓝雨衣》等。如今,随着工作关系,我把目光投向了潍坊中心城区,围绕文化空间和文化遗产展开创作。如长篇小说《远处传来谁的歌声》《乐道院》等。

潍坊这片热土养育了我,培养了我,我虽然无法比肩先贤,但作为一名具有独立意识的写作者,我会用全部精力,用自己的眼睛发现潍坊的美,用自己的笔呈现潍坊的美,向世界讲好我们潍坊的故事。

写作是我精神世界的一个窗口

提问:您是为何走上文学创作这条道路的?

王威:我从小喜欢读书,去别人家玩,他们竖贴在墙上的报纸,我也会歪着头读一下。上四年级的一个暑假,在一家书屋中见到了《红楼梦》。站在书架前随手翻开看了一页,就沦陷了,世界上怎么可以有这样的句子,这样的语言,让人读了自惭形秽和窒息。那一套四本《红楼梦》最后被我买回了家,到现在还在我的书架上,它们是我文学之路上的航标,让我懂得了什么是文学,什么是小说,什么是伟大的经典作品,让我懂得了我需要在这条路上,怎么走。

提问:写作对您来说是什么?

王威:每个人都有两个世界,内在世界和外在世界。外在世界是共有的,而内在世界是个体的精神世界。从某些意义上来说,如果没有写作,我的精神世界将会变得枯燥和茫然。写作让我更加清醒地认识自己,它是我的生活不可或缺的一部分。我是专业作家,写作首先是我的专业,写出精彩的作品,用作品来跟外面的世界交流,来表达自己的精神世界,是我不变的追求。

写作是我精神世界的一个窗口,这个窗口将永远存在和向外敞开。

提问:您下一步的创作计划是什么?

王威:作为一名潍坊本土写作者,我所有的努力都是想讲好潍坊故事,讲好潍坊人骨子里那种善良,闯劲儿、韧劲儿。《阳光刺眼》《十三公里》《清平乐》等作品,都是我向世界在认真讲潍坊人的故事。我刚完成的中篇小说,也是以潍坊乐道里、大英烟公司旧址(1532文化产业园)为背景展开的。首批国家级非遗代表性项目潍坊风筝,是潍坊最具代表性和影响力的城市符号,下一步,我计划写潍坊风筝等非遗项目作品。

◎山东商报·速豹新闻网记者 朱德蒙

讲述乐道院潍县集中营的故事

提问:能请您先谈一下创作长篇小说《乐道院》的缘起吗?

王威:我原先工作的单位离乐道院不远,都在幽静的虞河边上。看着乐道院里那7处异域风格的建筑,我常想,这里发生过什么故事呢?后来,在国家文物局的支持下,潍坊市委、市政府对这些建筑进行了保护修缮,推出展览,我才逐渐了解这段历史。这里有美国、英国、加拿大、澳大利亚等国家的2000多名侨民作为囚徒,被日本法西斯关押了长达3年之久。这里真实记录了日本军国主义的凶残暴行,是人类伤痛的记忆。但发生在潍县集中营的故事,也彰显着陌生的国际侨民之间的爱、尊重与帮助,彰显着以潍县人民为代表的中国人民团结抵抗邪恶所表现出的人道主义、国际主义精神。这是80年前,西方侨民与潍县人民联合构建人类命运共同体的一个生动写照,一个鲜活案例。

了解得越多,越被这些故事打动。无论是奥运冠军利迪尔,还是潍县挑粪工张兴泰……都让我感到震撼。9岁时曾被关押于潍县集中营的美国人戴爱美女士在参加潍县集中营解放60周年纪念活动时说道:“在这里,一度充满绝望的地方,我看见英雄们播下希望。我在潍县学到了一生受用的功课——善与爱一定胜过恶。潍县塑造了我,潍县将永远存在我的心中。”

作为一名作家,我有责任、有义务将这段历史呈现出来,讲好这段故事,将潍坊人民、山东人民、中国人民爱好和平的理念传播出去。适逢衣向东老师来潍坊参观乐道院西方侨民集中营旧址,感动之余想以潍县集中营为主题创作一部长篇小说。他找到了我,约我合作。我认为这是一次很好的向前辈学习提升的机会。后来,就有了这部书。

提问:您认为,如何通过文学来传播中华优秀文化遗产呢?

王威:文化遗产是历史留给人类的财富。乐道院是典型的物质文化遗产,是法西斯暴行和中外人民和平互助的实物见证,具有很高的历史价值和教育意义,其建筑本身也有很高的艺术和科学价值。与其说传播优秀的文化遗产,我更愿意说传播优秀的中华传统文化。这里有很多途径,文学是其中的一方面。但文学有其独特地方,它可以更慢,可以表现得更细致,将人物性格刻画得更深刻。文学的传播也更持久更宽广,拥有超越时空的力量。

提问:您认为我们该如何“活化利用”重要文化遗产,比如说乐道院。

王威:在创作《乐道院》的过程中,因为查资料、采访等,我对如何让文化遗产的活化利用,也有过一些了解和思考。活化利用的前提,是文化遗产要活着,得精神,不能破破烂烂的,没有文化遗产的尊严。这方面潍坊市文化和旅游局做了大量工作,历年来积极争取到国家和省财政的专项资金,对齐长城、王尽美故居、十笏园古建筑群、乐道院潍县集中营旧址等国保省保单位进行了保护修缮,效果很好。活化利用的方式有很多,一个生动的展览,一场精彩的讲座,一次丰富的社教活动,一本专业或普及的著作,一件可以带回家的文创产品,以文化遗产为主题或背景的小说、散文、报告文学,舞蹈、音乐剧、话剧等舞台艺术或是电影、电视、动画等影视艺术等,都是对文化遗产很好的活化利用。

我想长篇小说《乐道院》出版发行,也是为文化遗产活化利用,为实力强品质优生活美的更好潍坊建设尽了一个本土作家的绵薄之力吧。

用自己的笔呈现潍坊的美

提问:书写过程中有遇到什么困难吗?

王威:展示一段80年前的往事,本身就不是一件容易的事情。集中营中涉及到的人物,年龄、性别、国籍、民族、信仰、教育背景、成长经历各个不同,相对封闭的空间,相对较长时间,又会放大这种不同。这对于作品主题、故事结构、人物情节、展开方式和节奏,都提出了很高的要求。我在创作中遇到了很多困难,比如史料不熟悉、人物性格把握不到位等问题。好在市里相关部门都全力支持这部小说创作,借这个机会也表示感谢,没有他们,就没有这部小说。

提问:广大基层写作者创作了大量弘扬本地文化的作品,他们尽己所能地去讴歌生活的这座城市。您认为您和这座城市及其文化之间的关联是什么?影响有哪些?

王威:潍坊自古就是文学重镇,文学发端较早。西周晚期铜鼎铭文即篇章押韵、声律琅琅;建安七子孔融徐斡辞彩雅翰,影响深远。至宋代范仲淹、欧阳修、富弼、苏轼、李清照诗文佳作迭出,余韵悠长。明清北海冯氏文学世家,“海岱七子”“诸城十老”“高密诗派”,诗词歌赋散曲杂剧蔚为大观。现当代涌现出王统照、臧克家、王愿坚、王希坚、冯毅之、莫言等作家、诗人和戏剧家。

我生在诸城、长在诸城,一直在潍坊从事专业创作,也主要写发生在潍坊的故事。我的第一篇获奖的小说《槐根》,就是写的小时候发生在诸城的故事。之后,我的一些中短篇小说,大多是围绕诸城的涓河展开,像获得泰山文学奖的《如果你看到易生在笑》,中短篇《雪夜》《蓝雨衣》等。如今,随着工作关系,我把目光投向了潍坊中心城区,围绕文化空间和文化遗产展开创作。如长篇小说《远处传来谁的歌声》《乐道院》等。

潍坊这片热土养育了我,培养了我,我虽然无法比肩先贤,但作为一名具有独立意识的写作者,我会用全部精力,用自己的眼睛发现潍坊的美,用自己的笔呈现潍坊的美,向世界讲好我们潍坊的故事。

写作是我精神世界的一个窗口

提问:您是为何走上文学创作这条道路的?

王威:我从小喜欢读书,去别人家玩,他们竖贴在墙上的报纸,我也会歪着头读一下。上四年级的一个暑假,在一家书屋中见到了《红楼梦》。站在书架前随手翻开看了一页,就沦陷了,世界上怎么可以有这样的句子,这样的语言,让人读了自惭形秽和窒息。那一套四本《红楼梦》最后被我买回了家,到现在还在我的书架上,它们是我文学之路上的航标,让我懂得了什么是文学,什么是小说,什么是伟大的经典作品,让我懂得了我需要在这条路上,怎么走。

提问:写作对您来说是什么?

王威:每个人都有两个世界,内在世界和外在世界。外在世界是共有的,而内在世界是个体的精神世界。从某些意义上来说,如果没有写作,我的精神世界将会变得枯燥和茫然。写作让我更加清醒地认识自己,它是我的生活不可或缺的一部分。我是专业作家,写作首先是我的专业,写出精彩的作品,用作品来跟外面的世界交流,来表达自己的精神世界,是我不变的追求。

写作是我精神世界的一个窗口,这个窗口将永远存在和向外敞开。

提问:您下一步的创作计划是什么?

王威:作为一名潍坊本土写作者,我所有的努力都是想讲好潍坊故事,讲好潍坊人骨子里那种善良,闯劲儿、韧劲儿。《阳光刺眼》《十三公里》《清平乐》等作品,都是我向世界在认真讲潍坊人的故事。我刚完成的中篇小说,也是以潍坊乐道里、大英烟公司旧址(1532文化产业园)为背景展开的。首批国家级非遗代表性项目潍坊风筝,是潍坊最具代表性和影响力的城市符号,下一步,我计划写潍坊风筝等非遗项目作品。